龍神温泉旅行・その4 再び高野山内の紅葉 [旅行]

前日 日曜日の混雑で見残した高野山内 金剛峯寺周辺の紅葉 再び高野山内に戻って心行くまで楽しみました。前日は人も車も大混雑していたが流石 月曜日となれば待ち時間なしで駐車出来ました。

先ずは総本山 金剛峯寺にお詣りし館内や庭園の拝観(有料)もしようと思っていたが平日でもやはり混雑しているようだったのでこれも又の機会に延期してこの日は周辺の紅葉狩りだけにしました。

この金剛峯寺周辺での紅葉は 金剛峯寺~蛇腹道~根本大塔~中門~霊宝館~大師教会~金剛峯寺駐車場 が最も見応えがあり高野山内の紅葉でここは見逃せないところです。歩く距離はそんなに遠くないのでご高齢でも2時間もあれば十分楽しむことが出来ます。

この高野山の紅葉、私は毎年11月3日(祭)前後に天候を見て訪れています。今年は龍神温泉で1泊しましたので宿の都合で4~5日早くなりました。また今年は紅葉が遅れていると言われていましたが現地で見た限り早過ぎたとは思わなかったが例年通り11月3日位が紅葉のピークかと思いました。もし高野山の紅葉を見たいと言うご希望の方がありましたら来年以降になりますが11月3日前後の平日をお薦めします。

↑ 金剛峯寺正門前の紅葉、ちょっと早いか

↑ ↓ 蛇腹道の紅葉

↑ ↓ 東塔付近の紅葉

↑ 根本大塔付近の紅葉

↑ 根本大塔

↑ ↓ 根本大塔付近の紅葉.上の写真1枚は特別葉の小さいモミジ

↑ 増福院の外塀と紅葉

↑ 霊宝館敷地内の紅葉

↑ ↓ 霊宝館前の紅葉

先ずは総本山 金剛峯寺にお詣りし館内や庭園の拝観(有料)もしようと思っていたが平日でもやはり混雑しているようだったのでこれも又の機会に延期してこの日は周辺の紅葉狩りだけにしました。

この金剛峯寺周辺での紅葉は 金剛峯寺~蛇腹道~根本大塔~中門~霊宝館~大師教会~金剛峯寺駐車場 が最も見応えがあり高野山内の紅葉でここは見逃せないところです。歩く距離はそんなに遠くないのでご高齢でも2時間もあれば十分楽しむことが出来ます。

この高野山の紅葉、私は毎年11月3日(祭)前後に天候を見て訪れています。今年は龍神温泉で1泊しましたので宿の都合で4~5日早くなりました。また今年は紅葉が遅れていると言われていましたが現地で見た限り早過ぎたとは思わなかったが例年通り11月3日位が紅葉のピークかと思いました。もし高野山の紅葉を見たいと言うご希望の方がありましたら来年以降になりますが11月3日前後の平日をお薦めします。

↑ 金剛峯寺正門前の紅葉、ちょっと早いか

↑ ↓ 蛇腹道の紅葉

↑ ↓ 東塔付近の紅葉

↑ 根本大塔付近の紅葉

↑ 根本大塔

↑ ↓ 根本大塔付近の紅葉.上の写真1枚は特別葉の小さいモミジ

↑ 増福院の外塀と紅葉

↑ 霊宝館敷地内の紅葉

↑ ↓ 霊宝館前の紅葉

この高野山の紅葉見物、例年は日帰りでしたが今年は龍神温泉で1泊したため ゆっくり した行程だった。ただ紅葉シーズンに天気予報と曜日を確認して宿をとるのは直近にならざるを得なく当然のことながら難しい面があった。

以上で 龍神温泉旅行 兼 高野山の紅葉 の記事すべてを終わります。最後までご覧いただき

有り難うございました。

有り難うございました。

龍神温泉旅行・その3 高野龍神スカイラインで再度 高野山内へ [旅行]

旅行第2日 10月30日、朝早くから目が覚め快晴のお天気を確認、朝食前に旅館周辺を少し散歩、予想していた程寒くはなく拍子抜け。8時の朝食を済ませ予定より早い9時過ぎにチェックアウト。この日は高野龍神スカイラインを走って再び高野山内に戻り、前日見ることが出来なかった金剛峯寺周辺の紅葉を徒歩で廻ることとする。

龍神温泉からスカイラインまでは日高川沿いに走り続いて紀伊半島の屋根と言われる護摩壇山 標高1,372mに向かって紅葉のスカイラインを走ります。標高700m付近から色付き始め山頂に近い道の駅 田辺市竜神ごまさんスカイタワー付近では紅葉も最高潮、道の駅に立ち寄り久し振りにスカイタワーにも登ってみる。知り尽くした景色だが快晴のお天気はこの上なく気持良く晴れ晴れとした。今年の紅葉は遅れていると聞いていたが時期としては丁度良かったようだ。

↑ 標識 橋本 高野方面に向かって龍神温泉を出発

↑ 龍神温泉からしばらくは日高川沿いに一般道を走ります

↑ スカイライン標高700m付近から色付き始める

↑ スカイライン1,000~1,200m付近

↑ 標高1,282mにある道の駅 田辺市竜神ごまさんスカイタワー

↑ スカイタワ-展望台から見た道の駅駐車場

休憩の後またスカイラインで高野山内を目指して走ります。途中花園村の紫陽花園、休憩所で少し早いが昼食をとる。ここでは今の季節地元産の松茸料理が食べられるから。幸い松茸丼があり早速注文して今年初めての味見、喜んで食べたのは良いが写真を撮り忘れ、お店の人と話しながら食べたのが大失敗。今年始めてと言うより松茸は何年ぶりかだ。久し振りで美味しかった。

龍神温泉からスカイラインまでは日高川沿いに走り続いて紀伊半島の屋根と言われる護摩壇山 標高1,372mに向かって紅葉のスカイラインを走ります。標高700m付近から色付き始め山頂に近い道の駅 田辺市竜神ごまさんスカイタワー付近では紅葉も最高潮、道の駅に立ち寄り久し振りにスカイタワーにも登ってみる。知り尽くした景色だが快晴のお天気はこの上なく気持良く晴れ晴れとした。今年の紅葉は遅れていると聞いていたが時期としては丁度良かったようだ。

↑ 標識 橋本 高野方面に向かって龍神温泉を出発

↑ 龍神温泉からしばらくは日高川沿いに一般道を走ります

↑ スカイライン標高700m付近から色付き始める

↑ スカイライン1,000~1,200m付近

↑ 標高1,282mにある道の駅 田辺市竜神ごまさんスカイタワー

↑ スカイタワ-展望台から見た道の駅駐車場

休憩の後またスカイラインで高野山内を目指して走ります。途中花園村の紫陽花園、休憩所で少し早いが昼食をとる。ここでは今の季節地元産の松茸料理が食べられるから。幸い松茸丼があり早速注文して今年初めての味見、喜んで食べたのは良いが写真を撮り忘れ、お店の人と話しながら食べたのが大失敗。今年始めてと言うより松茸は何年ぶりかだ。久し振りで美味しかった。

↑ 高野龍神国定公園の稜線を走るスカイラインの紅葉

↑ ↓ 花園村紫陽花園.休憩所での紅葉

後は高野山内に向かって走るのみ、昨日と違って平日のスカイラインはメダカの学校スイスイ。そんなことを言いながら高野山内に着いたのは12時30分、昨日超満車だった駐車場もこの日は待たずに駐車、今回旅行の主目的地である金剛峯寺周辺の紅葉見物をする。その記事は次回ブログ11月21日でご報告します。

↑ 何時も立寄る大滝、雑木が大きくなって滝壺が見えない、手持ち撮影

↑ 高野山内に到着、遍照光院付近の紅葉

2023.11.21 龍神温泉旅行・その4 高野山 金剛峯寺周辺の紅葉 に続きます。

龍神温泉旅行・その2 老舗旅館 下御殿に宿泊 [旅行]

早い時間15時丁度に旅館 下御殿にチェックイン、当日の一番乗りだったようです。

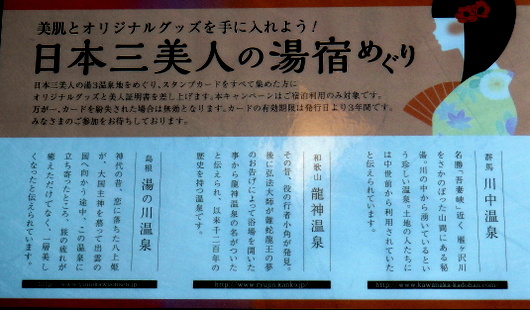

日高川上流の川沿い崖っぷちに点在している旅館街が日本三美人の湯 龍神温泉で下御殿は上御殿とともに時の紀州藩主 南龍公(徳川頼宜公)の命により藩費をもって建築下付されたもので下御殿の名称も藩主より賜り、以来増改築を繰返し現在に至るもので、時の殿様やお付きの方なども泊られたと言われています。下御殿の一軒おいてお隣に上御殿があるが現在風の旅館に増改築して営業しているのは下御殿である。

宿泊した部屋は新館3階で二間続きの掘り炬燵付和室、窓から見ると恰も川の真上にいるような感じ、大雨で川が増水でもすればちょっと怖いのではないかと思うくらい。

日高川上流の川沿い崖っぷちに点在している旅館街が日本三美人の湯 龍神温泉で下御殿は上御殿とともに時の紀州藩主 南龍公(徳川頼宜公)の命により藩費をもって建築下付されたもので下御殿の名称も藩主より賜り、以来増改築を繰返し現在に至るもので、時の殿様やお付きの方なども泊られたと言われています。下御殿の一軒おいてお隣に上御殿があるが現在風の旅館に増改築して営業しているのは下御殿である。

宿泊した部屋は新館3階で二間続きの掘り炬燵付和室、窓から見ると恰も川の真上にいるような感じ、大雨で川が増水でもすればちょっと怖いのではないかと思うくらい。

↑ 竜神温泉中心部 中央より右 3階建 5階建が下御殿

↑ 日本三美人の湯 ↑ 下御殿の玄関は地下3階

↑ 宿泊した二間続きの和室.川側の部屋には掘り炬燵も

↑ 窓からは眼下に日高川上流の流れ

この旅館では一般には希な 混浴露天風呂があり、館主の薦めもあって早速使わせてもらった。私共はチェックインが早かった所為もあるが誰も使用している人がなく混浴といっても妻と二人だけの家族風呂同様だった。

ちょっと気になったのは風呂はあまり広くはなく他のお客さん(女性)が居る居ないに関わらずバスタオルを巻くように指示されてはいるが居たとすればあまり距離をとれず ちょっと勇気がいると思った。他のお客さんが居た方がよかったのか、居なくて良かったのか ??

↑ 混浴露店風呂 .入っているのは enosan 一人です

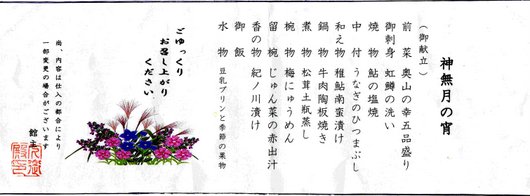

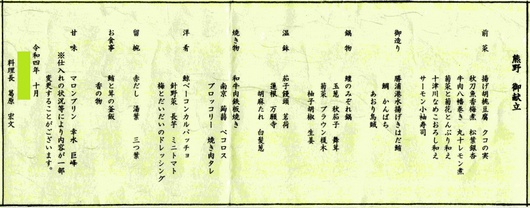

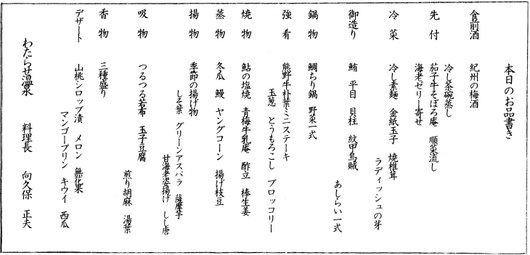

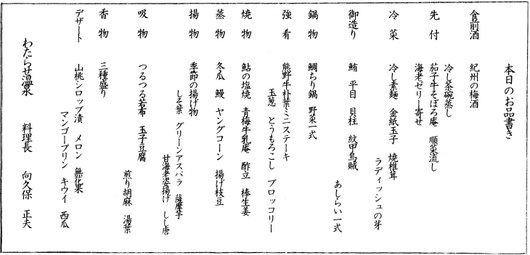

料理は山の中の温泉宿のこと地元で捕れた新鮮な鮎の塩焼きの他 特別記憶に残っていないが お品書き をコピーしておきました。写真は最初席についた時の料理のみで後から出てきた料理の写真は撮っていません。

↑ ↓ 夕食.最初に出ていた料理のみ

↑ 地元で捕れた鮎の塩焼き

↑ 夕食のお品書き

夕食後は土産物を売店で買い求めた以外は何も見るところもなく再度お風呂に入って早くから就寝 静かな夜でした。

↑ 翌日の朝食

2023.11.18 龍神温泉旅行 ・その3 高野龍神スカイラインで再度高野山内へ 続きます。

龍神温泉旅行・その1 高野山奥の院参道と周辺の紅葉 [旅行]

10月29~30日、日本三美人の湯 龍神温泉へ1泊2日でドライブし、道中の高野山や高野 龍神スカイラインの紅葉を楽しんで来ましたので4回に分けてご紹介します。

第1日目の10月29日(日) は出発が遅くなり最初の目的地 高野山に着いたのは午前10時前、日曜日と紅葉シーズンで駐車場は何所も満車、覚悟はしていたので 金剛峯寺周辺の紅葉は翌日に延し、県道 中の橋手前の路側帯に移動して駐車(※)、この日の訪問地も 中の橋から奥の院への参道とその周辺の紅葉 に予定変更、で混雑時の駐車も難無くスムーズに行動に移すことが出来た。

※ 県道の広い路側帯で区間を指定して縦列駐車可能を表示した場所 (無料51台可能)

お天気も午後になって雲が多くなり龍神温泉へのスカイラインの紅葉も翌日に廻し奈良県野迫川村経由に急遽変更、山道を走り 平家伝説 平維盛歴史の里 (一般的には平家の里) を尋ねた後は早い時間 15時に 龍神温泉老舗の宿 下御殿 にチェツクインした。

↑ 高野山奥の院への参道 中の橋から出発

↑ 高野山の墓石20万基とも30万基とも言われる中で最も大きい墓石 高さ6.6m 8畳敷

駿河大納言忠長が慈母祟源院(江姫)の追善供養のため1527年建立した

↑ 結城秀康(家康次男)の石廊(重文)高野山では神仏習合の考えから墓石に鳥居がある

↑ 奥の院御廟橋の手前にある水向け地蔵尊

↑ 御廟橋、これより先は写真撮影禁止

↑ ↓↓↓ 英霊殿付近の紅葉

↑ 奈良県野迫川村の 平家の里

↑ 奈良県野迫川村平家の里に向かう道路沿いの紅葉

↑ 龍神温泉に到着、これより旅館 下御殿へ

2023.11.15 龍神温泉旅行・その2 龍神温泉老舗の宿 下御殿 に続きます。

第1日目の10月29日(日) は出発が遅くなり最初の目的地 高野山に着いたのは午前10時前、日曜日と紅葉シーズンで駐車場は何所も満車、覚悟はしていたので 金剛峯寺周辺の紅葉は翌日に延し、県道 中の橋手前の路側帯に移動して駐車(※)、この日の訪問地も 中の橋から奥の院への参道とその周辺の紅葉 に予定変更、で混雑時の駐車も難無くスムーズに行動に移すことが出来た。

※ 県道の広い路側帯で区間を指定して縦列駐車可能を表示した場所 (無料51台可能)

お天気も午後になって雲が多くなり龍神温泉へのスカイラインの紅葉も翌日に廻し奈良県野迫川村経由に急遽変更、山道を走り 平家伝説 平維盛歴史の里 (一般的には平家の里) を尋ねた後は早い時間 15時に 龍神温泉老舗の宿 下御殿 にチェツクインした。

↑ 高野山奥の院への参道 中の橋から出発

↑ 高野山の墓石20万基とも30万基とも言われる中で最も大きい墓石 高さ6.6m 8畳敷

駿河大納言忠長が慈母祟源院(江姫)の追善供養のため1527年建立した

↑ 結城秀康(家康次男)の石廊(重文)高野山では神仏習合の考えから墓石に鳥居がある

↑ 奥の院御廟橋の手前にある水向け地蔵尊

↑ 御廟橋、これより先は写真撮影禁止

↑ ↓↓↓ 英霊殿付近の紅葉

↑ 奈良県野迫川村の 平家の里

↑ 奈良県野迫川村平家の里に向かう道路沿いの紅葉

↑ 龍神温泉に到着、これより旅館 下御殿へ

2023.11.15 龍神温泉旅行・その2 龍神温泉老舗の宿 下御殿 に続きます。

龍神温泉旅行 その5・高野龍神スカイラインから高野山経由で帰宅 [旅行]

龍神温泉旅行の最後2日目は高野龍神スカイラインから高野山経由で帰宅です。

ホテルで早朝散歩等ゆっくりし 清々しい気持で出発、紀伊半島の背骨に当たる標高1,372mの護摩壇山から高野町高野山に向かってドライブ、連休の前日で対向車の殆どない新緑の道路は快適そのもの。途中護摩壇山駐車場と高野町大滝で小休止、最後は石楠花の咲く高野山内へ、今回は奥の院を省略しお参りの欠かせない金剛峯寺と今まであまりご紹介していない金堂や御影堂などのある壇上伽藍にお参りし、午後早い時間に無事帰宅しました。

さて、今回の旅行に当たって1つ気になったのは全国旅行支援制度は3月末が期限だったが6月末まで期間延長された。にも拘わらず和歌山県では4月中旬で予算消化 支援打切りとなっていた。これでは期間延長の効果は期待出来ないばかりか、あまりにも無策無計画、3ヶ月間支援期間延長に何か裏でもあるのかと思えてならないが。今後こんな支援策があるかどうかわからないが関係機関は期間延長に相応しい適確な計画を立てて戴くよう要望したい。

連休直前の旅行(ドライブ)については先ずホテルや道路が空いていた、新緑の季節に合った温泉地を選んだ、宿泊費用もお手頃だった、お天気に恵まれた 等々 当に安近短、 計画時予想した以上に快適で得るものが多かったように感じ今後の計画にも活かしたいと思っています。 2日間の総走行距離 247.2Km

↑ 護摩壇山、高野山に向かって高野龍神スカイライン (42.7km) に入る

↑ 護摩壇山駐車場で展望塔と手前はマイカー

↑ 高野龍神スカイライン、高野町大滝で ↓

↑ 高野龍神スカイラインで唯一の滝、雑木が伸びて滝が見えなくなりつつある

↑ 高野山奥の院への参道入り口、一の橋付近

↑ 金剛峯寺、右半分が部分改修工事中で全体の写真が撮れず

↑ ↓ ↓ ↓ 金剛峯寺境内の石楠花 満開

↑ 2015年に再建された中門

↑ 高野山の総本堂と言われる金堂

↑ 弘法大師の御影が祀られている御影堂

↑ 経堂、建物の形から六角堂と呼ばれている

ホテルで早朝散歩等ゆっくりし 清々しい気持で出発、紀伊半島の背骨に当たる標高1,372mの護摩壇山から高野町高野山に向かってドライブ、連休の前日で対向車の殆どない新緑の道路は快適そのもの。途中護摩壇山駐車場と高野町大滝で小休止、最後は石楠花の咲く高野山内へ、今回は奥の院を省略しお参りの欠かせない金剛峯寺と今まであまりご紹介していない金堂や御影堂などのある壇上伽藍にお参りし、午後早い時間に無事帰宅しました。

さて、今回の旅行に当たって1つ気になったのは全国旅行支援制度は3月末が期限だったが6月末まで期間延長された。にも拘わらず和歌山県では4月中旬で予算消化 支援打切りとなっていた。これでは期間延長の効果は期待出来ないばかりか、あまりにも無策無計画、3ヶ月間支援期間延長に何か裏でもあるのかと思えてならないが。今後こんな支援策があるかどうかわからないが関係機関は期間延長に相応しい適確な計画を立てて戴くよう要望したい。

連休直前の旅行(ドライブ)については先ずホテルや道路が空いていた、新緑の季節に合った温泉地を選んだ、宿泊費用もお手頃だった、お天気に恵まれた 等々 当に安近短、 計画時予想した以上に快適で得るものが多かったように感じ今後の計画にも活かしたいと思っています。 2日間の総走行距離 247.2Km

↑ 護摩壇山、高野山に向かって高野龍神スカイライン (42.7km) に入る

↑ 護摩壇山駐車場で展望塔と手前はマイカー

↑ 高野龍神スカイライン、高野町大滝で ↓

↑ 高野龍神スカイラインで唯一の滝、雑木が伸びて滝が見えなくなりつつある

↑ 高野山奥の院への参道入り口、一の橋付近

↑ 金剛峯寺、右半分が部分改修工事中で全体の写真が撮れず

↑ ↓ ↓ ↓ 金剛峯寺境内の石楠花 満開

↑ 2015年に再建された中門

↑ 高野山の総本堂と言われる金堂

↑ 弘法大師の御影が祀られている御影堂

↑ 経堂、建物の形から六角堂と呼ばれている

以上で5回に亘ってご紹介した龍神温泉旅行の記事総てを終わります。最後までご覧いただき有り難う御座いました。

龍神温泉旅行 その4・ホテル季楽里龍神 [旅行]

龍神温泉旅行 その3 の続きは宿泊した ホテル季楽里龍神です。

ホテルにはほぼ15時丁度にチェックインで一番乗り、今の季節15時はまだまだお昼同然、17時30分の夕食まで時間はたっぷり、お風呂に向かうがここも一番乗り、大浴場も露天風呂もだ~れも居ない。連休前でお客さんも少なそうだったが龍神温泉では最も大きいホテル、当然独り占めではないが良いタイミングで上手く宿泊出来ました。

旅行で楽しみなものはホテルの料理、でもここ龍神温泉は日高川の源流に近い、深い山間の温泉、料理も料理だが日本三美人の湯が売り物、男性には縁が無いかも知れないが女性には料理以上に期待しているかも知れませんからね。しかも宿泊料金が一般の温泉旅館の5~6割程度のお値段、バイキングは やむをえない でしょう。

翌朝は早くから目が覚め早朝散歩とお風呂でゆっくり過し、2日目28日も快晴のお天気の下 殆ど対向車のない高野龍神スカイラインを走り高野町高野山に向かいました。

↑ 宿泊したホテル季楽里龍神

↑ ホテル表玄関

↑ 宿泊した301号室

↑ 窓を開けると一杯の新緑とせせらぎの音

↑ 誰も居ない大浴場

↑ 露天風呂も独り占め

↑ 日本三美人の湯説明

↑ 夕食はバイキング、熊野牛陶板焼は別注

↑ 翌日28日も快晴、早朝散歩に

↑ 源流に近い日高川まで早朝散歩と言っても目と鼻の先

↑ 朝食は自宅同様パン食バイキング

龍神温泉旅行 その5(2023.05.16) に続きます。

ホテルにはほぼ15時丁度にチェックインで一番乗り、今の季節15時はまだまだお昼同然、17時30分の夕食まで時間はたっぷり、お風呂に向かうがここも一番乗り、大浴場も露天風呂もだ~れも居ない。連休前でお客さんも少なそうだったが龍神温泉では最も大きいホテル、当然独り占めではないが良いタイミングで上手く宿泊出来ました。

旅行で楽しみなものはホテルの料理、でもここ龍神温泉は日高川の源流に近い、深い山間の温泉、料理も料理だが日本三美人の湯が売り物、男性には縁が無いかも知れないが女性には料理以上に期待しているかも知れませんからね。しかも宿泊料金が一般の温泉旅館の5~6割程度のお値段、バイキングは やむをえない でしょう。

翌朝は早くから目が覚め早朝散歩とお風呂でゆっくり過し、2日目28日も快晴のお天気の下 殆ど対向車のない高野龍神スカイラインを走り高野町高野山に向かいました。

↑ 宿泊したホテル季楽里龍神

↑ ホテル表玄関

↑ 宿泊した301号室

↑ 窓を開けると一杯の新緑とせせらぎの音

↑ 誰も居ない大浴場

↑ 露天風呂も独り占め

↑ 日本三美人の湯説明

↑ 夕食はバイキング、熊野牛陶板焼は別注

↑ 翌日28日も快晴、早朝散歩に

↑ 源流に近い日高川まで早朝散歩と言っても目と鼻の先

↑ 朝食は自宅同様パン食バイキング

龍神温泉旅行 その5(2023.05.16) に続きます。

龍神温泉旅行 その3・有田川流域の新緑 [旅行]

龍神温泉旅行 その2 の続きは 有田川流域の新緑 です。

有田市から有田川町に入り清水町の東端 分水嶺まで2級河川.有田川の主流に沿って総延長94kmの殆どを渋滞知らずどころか対向車もあまり無い新緑の中を走る目に優しいドライブです。

そして和歌山と奈良の県境を走る高野龍神スカイラインを経て龍神温泉へ勝手知った県内道路 時間調整をしながら走行 ほぼ15時丁度にホテルに到着、チェックインも一番乗り ゆっくり出発 早めの到着で余裕のある森林浴ドライブの1日でした。

有田市から有田川町に入り清水町の東端 分水嶺まで2級河川.有田川の主流に沿って総延長94kmの殆どを渋滞知らずどころか対向車もあまり無い新緑の中を走る目に優しいドライブです。

そして和歌山と奈良の県境を走る高野龍神スカイラインを経て龍神温泉へ勝手知った県内道路 時間調整をしながら走行 ほぼ15時丁度にホテルに到着、チェックインも一番乗り ゆっくり出発 早めの到着で余裕のある森林浴ドライブの1日でした。

↑ 有田川沿いの新緑

↑ 二川ダム

↑ ダム堰堤の下流側

↑ 満水の二川ダム

↑ ↓↓ 二川ダム上流の新緑

↑ 清水町の東端 県境に近い有田川上流

↑ 河川が変わって日高川上流、龍神温泉の旅館がちらほら

竜神温泉旅行 その4 (2023.05.13) に続きます。

龍神温泉旅行 その2・有田みかんの花 [旅行]

龍神温泉旅行 その1 の続きは 和歌山県有田郡市で咲き始めたみかんの花です。丁度5月の連休頃にほぼ満開になりますが先日通りかかったのは4月27日、やや早かったと思ったが既に花は咲き出しており密の甘い香りを付近一帯に漂わせていました。

有田みかんの本場、ここ和歌山県有田郡や有田市ではみかん農家が殆どでこれから摘花、摘果、消毒、灌水と続き10~12月の収獲まで忙しい農作業が続きます。お手入れご苦労さんです、また今年も美味しいみかんをいただきたいと思っています。

有田みかんの本場、ここ和歌山県有田郡や有田市ではみかん農家が殆どでこれから摘花、摘果、消毒、灌水と続き10~12月の収獲まで忙しい農作業が続きます。お手入れご苦労さんです、また今年も美味しいみかんをいただきたいと思っています。

↑ 山の中腹 いやもっと高いところにあるみかん畑

↑ ↓↓↓↓↓ みかんの花

龍神温泉旅行 その3(2023.05.10) に続きます。

龍神温泉旅行 その1・有田川町吉田農園の藤 [旅行]

ゴールデンウイークに先駆け4月27~28日 龍神温泉に森林浴と温泉を目的に1泊してドライブして来ましたので道中の観光地と合わせ5回に亘ってご紹介させていただきます。

この龍神温泉は和歌山県の中程 山深い日高川の上流にある日本三美人の湯(※)の1つで紀州の殿様がこよなく愛したことでも有名で今でも上御殿や下御殿名の旅館が営業していることでもよく知られています。

(※) 日本三美人の湯 : 群馬県 川中温泉 島根県 湯の川温泉 和歌山県 龍神温泉

ブログその1は龍神温泉に向かう道中にある有田川町吉田農園の藤、丁度見頃で快晴のお天気とあって交通の便は良くないにもかかわらず観光バス2台と鉢合わせ兵庫県から来られたと言う中年女性の団体で黄色い声を張り上げ賑わっていました。この藤園は観光ブドウ園団地として開墾開発された山の一角に全長200m、3,500㎡ 藤約100本の規模で まとまって植えられており関西でも数少ないそうです。また樹齢が若いこともあって花の房が多く見応えのある藤園になっています。 入園料500円 駐車 無料

この龍神温泉は和歌山県の中程 山深い日高川の上流にある日本三美人の湯(※)の1つで紀州の殿様がこよなく愛したことでも有名で今でも上御殿や下御殿名の旅館が営業していることでもよく知られています。

(※) 日本三美人の湯 : 群馬県 川中温泉 島根県 湯の川温泉 和歌山県 龍神温泉

ブログその1は龍神温泉に向かう道中にある有田川町吉田農園の藤、丁度見頃で快晴のお天気とあって交通の便は良くないにもかかわらず観光バス2台と鉢合わせ兵庫県から来られたと言う中年女性の団体で黄色い声を張り上げ賑わっていました。この藤園は観光ブドウ園団地として開墾開発された山の一角に全長200m、3,500㎡ 藤約100本の規模で まとまって植えられており関西でも数少ないそうです。また樹齢が若いこともあって花の房が多く見応えのある藤園になっています。 入園料500円 駐車 無料

↑ ↓↓↓↓↓↓↓ 有田川町吉田農園の藤園

↑ 付近一帯は観光ブドウ園団地でハウス栽培も多い

龍神温泉旅行 その2(2023.05.07) に続きます。

熊野古道大門坂に挑戦.その4.勝浦温泉宿泊と帰り道 [旅行]

念願だった熊野古道大門坂の完歩で初期の目的は達成し意気揚々と言いたいところですが やはり米寿の歳 と日頃の 怠け癖 で体力の無さを痛感した次第です。そしてこの時点では一刻も早くホテルに着いて温泉に浸かりたかった。その今回宿泊のホテル、急遽思い立って探したもので日曜日を指定したこともあるが希望のホテルは生憎満室でキャンセル待ちとなったが間際になって一部屋確保できたもの。また全国旅行支援キャンペーンも利用しようとしたもので温泉に浸かり宿泊さえ出来ればいい 贅沢は言わないことで決ったホテルでした。

でも泊ってみると本当にお安く済んだ割に設備や食事は予想を遙かに超える内容で十二分に満足することが出来た。そして感じたことは、コロナに伴う旅行支援制度が始って以来 制度を利用した旅行は今回で4回目であるが、ホテルも宿泊する客も支援金額分だけランクを上げて泊ろうとする傾向があるのではないかと思う。旅行支援を使ったメールや新聞広告などを見ても支援金額を上乗せしたかのような高額な旅行案内が目立つ気がします。私は今回金額にかかわらずキャンセル待ちで決った金額でそれがわかったような気がしました。

元々贅沢の出来ない年金受給者ですが旅行支援の有る無しに拘わらず身相応 普段の感覚で旅行を楽しめば良く、支援金で割安になればそれだけ生活用品の値上がりに充当すればよいと思う。貧乏人の負け惜しみかな。

↑ キャンセル待ちで上手くとれたホテル

↑ 海側の部屋、予想していたより良かった

↑ 部屋は遠い遠い廊下の最も端の部屋、突き当たり左

↑ 部屋の窓から熊野灘

↑ 夕食、最初に出ていた料理のみ

↑ 私は地酒那智の滝 妻は今回ノンアルコール

↑ お品書き

↑ 部屋の窓から翌日の夜明け

↑ 翌日の朝食

疲れもあって早く寝たが翌日もいいお天気、当初は朝出来るだけ早く出発して生マグロの水揚げ日本1と言われる那智勝浦港のマグロの競りを見る予定であったが遅くなってしまい港についたら9時40分、マグロの競りは早くも終わっていて残っていたのは鮫(ヨシキリサメ)のみ (鮫の使い道を聞くと薄くスライスして干物にすると美味しいと言う)。やむおえず自宅方面に向かって走ります。

↑ 9時40分 那智勝浦港でマグロの競りは終わってサメしか残っていなかった

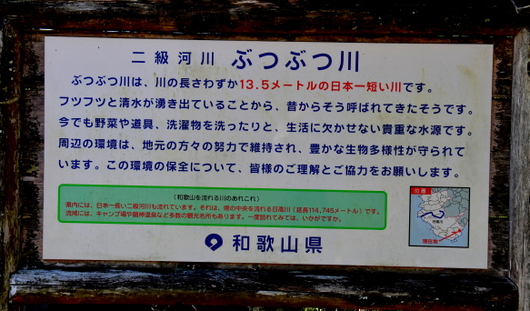

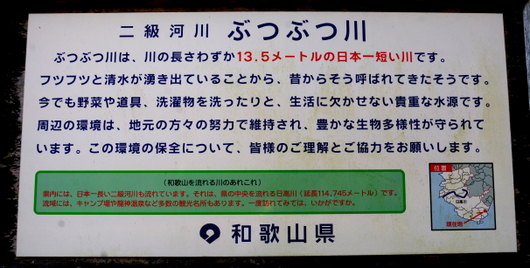

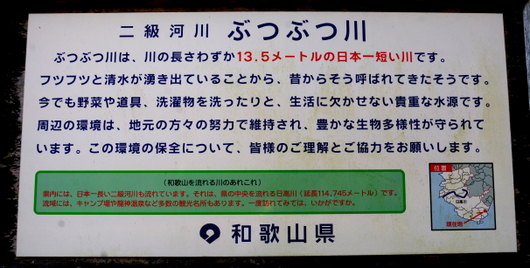

約30分走って国道添いにある全国で1番短い川 (2級河川) に立ち寄ります。1級河川と2級河川の違いを見ると1級河川は国の指定と管理、2級河川は県知事の指定および管理で概ね重要性の大小で区分されています。

ここの2級河川は ぶつぶつ川 と言って川の全長が 13.5m しかありません。こんな川と言えないような短い川が何故2級河川。それは現地に表示している説明書を見ても、??

↑ 2級河川ぶつぶつ川の端から端まで 全長13.5m

ぶつぶつ川を後に15分走ると那智勝浦町を離れ串本町に入りますが、ここが本州に今初めて建設しているロケット発射場、1号機の発射予定は遅れていますが来年4月以降になるようです。概ね完成しているようですので出来れば下見をしたいと思っていましたが発射場への取付道路は立入禁止で入れずこれもパス。1号機の打上げが早く決まってほしいものです。

↑ 本州で初めて建設しているロケット発射場への取付け道路

ここは1時停止と写真1枚で次は道の駅 橋杭岩、ここは何時通る時も小休止してトイレ休憩、今回もまたトイレと写真1枚でさようなら。そして串本町のハイビスカス公園へ。ここでは公園と言うほどではないが花の形が違うハイビスカスが沢山植えられており接ぎ木で殖やすことも行なわれています。花の形に大きな差はないがこんな小公園も珍しいのではないかと思う。

↑ 橋杭岩の1部

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ハイビスカス公園で

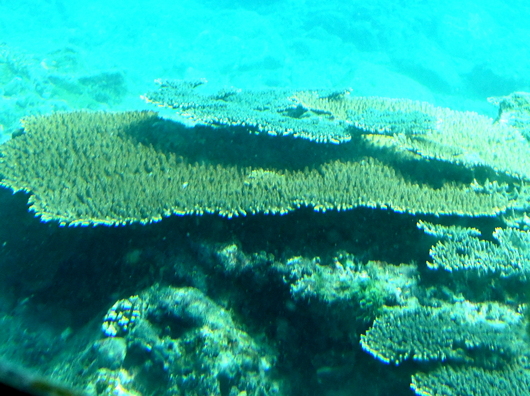

続いて立寄ったのは串本海中公園、海中公園が目的でなく昼食をとる場所と決めていただけ。気の利いた食事ヵ所が少ないんです。孫でも連れていれば時間潰しにはなるのですが知り尽くした海中公園、ちょっと覗いただけで早々と退散、帰宅の途につきました。すさみ南ICから高速に乗り夕方早く帰宅。今回のように思いつきとでも言う旅行は初めてだったが無事予定をこなし老齢に鞭打って初志貫徹したのもいい思い出になるものと思う。

↑ 串本海中公園

↑ 水槽の魚

↑ 海中展望塔

↑ 海中展望塔から見たサンゴ、魚はこの日あまり見えなかった

全国のみなさん、私共のような年寄り夫婦でも世界遺産 熊野古道大門坂 歩き通せました、機会がありましたら是非1度お越し下さい。山あり、海あり、温泉あり、美味しい新鮮な魚あり、果物あり、ちょっと交通の便は良くないだけに自然の宝庫、和歌山県内1周3泊くらいのご予定でお越しをお待ちしています。

4回に亘った旅行記事、最後までご覧いただき有り難う御座いました。

でも泊ってみると本当にお安く済んだ割に設備や食事は予想を遙かに超える内容で十二分に満足することが出来た。そして感じたことは、コロナに伴う旅行支援制度が始って以来 制度を利用した旅行は今回で4回目であるが、ホテルも宿泊する客も支援金額分だけランクを上げて泊ろうとする傾向があるのではないかと思う。旅行支援を使ったメールや新聞広告などを見ても支援金額を上乗せしたかのような高額な旅行案内が目立つ気がします。私は今回金額にかかわらずキャンセル待ちで決った金額でそれがわかったような気がしました。

元々贅沢の出来ない年金受給者ですが旅行支援の有る無しに拘わらず身相応 普段の感覚で旅行を楽しめば良く、支援金で割安になればそれだけ生活用品の値上がりに充当すればよいと思う。貧乏人の負け惜しみかな。

↑ キャンセル待ちで上手くとれたホテル

↑ 海側の部屋、予想していたより良かった

↑ 部屋は遠い遠い廊下の最も端の部屋、突き当たり左

↑ 部屋の窓から熊野灘

↑ 夕食、最初に出ていた料理のみ

↑ 私は地酒那智の滝 妻は今回ノンアルコール

↑ お品書き

↑ 部屋の窓から翌日の夜明け

↑ 翌日の朝食

疲れもあって早く寝たが翌日もいいお天気、当初は朝出来るだけ早く出発して生マグロの水揚げ日本1と言われる那智勝浦港のマグロの競りを見る予定であったが遅くなってしまい港についたら9時40分、マグロの競りは早くも終わっていて残っていたのは鮫(ヨシキリサメ)のみ (鮫の使い道を聞くと薄くスライスして干物にすると美味しいと言う)。やむおえず自宅方面に向かって走ります。

↑ 9時40分 那智勝浦港でマグロの競りは終わってサメしか残っていなかった

約30分走って国道添いにある全国で1番短い川 (2級河川) に立ち寄ります。1級河川と2級河川の違いを見ると1級河川は国の指定と管理、2級河川は県知事の指定および管理で概ね重要性の大小で区分されています。

ここの2級河川は ぶつぶつ川 と言って川の全長が 13.5m しかありません。こんな川と言えないような短い川が何故2級河川。それは現地に表示している説明書を見ても、??

↑ 2級河川ぶつぶつ川の端から端まで 全長13.5m

ぶつぶつ川を後に15分走ると那智勝浦町を離れ串本町に入りますが、ここが本州に今初めて建設しているロケット発射場、1号機の発射予定は遅れていますが来年4月以降になるようです。概ね完成しているようですので出来れば下見をしたいと思っていましたが発射場への取付道路は立入禁止で入れずこれもパス。1号機の打上げが早く決まってほしいものです。

↑ 本州で初めて建設しているロケット発射場への取付け道路

ここは1時停止と写真1枚で次は道の駅 橋杭岩、ここは何時通る時も小休止してトイレ休憩、今回もまたトイレと写真1枚でさようなら。そして串本町のハイビスカス公園へ。ここでは公園と言うほどではないが花の形が違うハイビスカスが沢山植えられており接ぎ木で殖やすことも行なわれています。花の形に大きな差はないがこんな小公園も珍しいのではないかと思う。

↑ 橋杭岩の1部

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ハイビスカス公園で

続いて立寄ったのは串本海中公園、海中公園が目的でなく昼食をとる場所と決めていただけ。気の利いた食事ヵ所が少ないんです。孫でも連れていれば時間潰しにはなるのですが知り尽くした海中公園、ちょっと覗いただけで早々と退散、帰宅の途につきました。すさみ南ICから高速に乗り夕方早く帰宅。今回のように思いつきとでも言う旅行は初めてだったが無事予定をこなし老齢に鞭打って初志貫徹したのもいい思い出になるものと思う。

↑ 串本海中公園

↑ 水槽の魚

↑ 海中展望塔

↑ 海中展望塔から見たサンゴ、魚はこの日あまり見えなかった

全国のみなさん、私共のような年寄り夫婦でも世界遺産 熊野古道大門坂 歩き通せました、機会がありましたら是非1度お越し下さい。山あり、海あり、温泉あり、美味しい新鮮な魚あり、果物あり、ちょっと交通の便は良くないだけに自然の宝庫、和歌山県内1周3泊くらいのご予定でお越しをお待ちしています。

4回に亘った旅行記事、最後までご覧いただき有り難う御座いました。

熊野古道大門坂に挑戦.その3.熊野那智大社他にお詣り [旅行]

大門坂を無事歩き終え昼食も済ませて一段落と言いたいところですが、肝心の熊野那智大社などへのお詣りはこれからで まだ参道の上り下りの階段があります。でも大門坂を完歩して意気揚々とまでは行かないが気楽になりお詣りを続けることが出来ました。

先ず熊野三山の1つ 熊野那智大社、今まで何回となくお詣りしていますしブログでもご紹介していますので簡単にこの日の行程に添った写真を主にアップさせていただきます。この那智大社の境内でも平安衣装を着た大阪梅田の方から来られたという若い女性お2人に出会い、また意を決して声をかけたところ顔を入れない約束で快く写真も撮らせてくれました。こんな衣装でお詣りできる仲良しのお友達が居ること自体が素晴らしいし若い人の特権かも知れません。若い2人の女性との話しに私の妻も加わり熊野三山の話も出たが、お互い予期せぬ時間をとると失礼かと思って短時間でお別れしました。

↑ 昼食休憩に続いて那智山参道から那智大社へ

↑ 熊野那智大社

↑ ご神木の大樟 (クスノキ) 地際に洞窟があり胎内くぐりが出来る

↑ ↓ ここでも平安衣装の若い女性に会いしばらくお話

↑ 大阪北の方からお参りしたと言う仲良しの2人

次にお参りするのは那智大社のお隣り、西国33ヶ所の1番札所 青岸渡寺 。那智山は熊野三山の1つ、熊野信仰の霊場として長い歴史があり神仏習合の1大修験道場だったが明治初期に那智大社と青岸渡寺に分離された、そのことから現在も隣接していて数十歩 歩けば双方にお詣りすることが出来る。この青岸渡寺の境内から見る日本1の那智の滝、日本国内どこででもよく見る那智の滝の絵葉書等にある写真はここから三重の塔とともに撮ったものです。

↑ 西国33札所の第1番那智山青岸渡寺

↑ 青岸渡寺境内から見る三重の塔と那智の滝 (右側遠景)

↑ 望遠にして、風があったのでタイミングにより滝が横に振れたりしています

↑ 近くから見た三重の塔

次は那智山を少し下って日本1の那智の滝に向かいますが急な坂を下るのも年寄りにはブレーキが効かず怪我をしかねません。滝の入り口から滝までは背の高い杉が生い茂り昼間でも薄暗く、日の短い冬場は滝も日陰になることが多く出来ることなら午前中かお昼前後位が写真撮影にはいいと思います。ここでも平安衣装を着た若い女性に出会いましたがカメラのセッティングが出来てなく ぶれぶれ で使い物になりませんでした。

↑ 那智の滝への通路入り口

↑ 滝への通路石段

↑ 那智の滝口にはしめ縄、毎年2回取替る

↑ 日本1の那智の滝 落差133m

以上で当初の予定は総て完了したので朝 車を停めた大門坂駐車場に戻るのですが、やはり爺婆にはもう歩く元気は残っていなく定期バスを利用し停めているマイカーに戻ったのが14時30分。このまま今日の宿泊地、勝浦温泉のホテルに直行してもいい時間だったのですが途中 JR那智駅前にある天台宗の古刹 補陀洛山寺 (フダラクサンジ) にお参りしました。

↑ 天台宗の古刹補陀洛山寺 (フダラクサンジ)

この後は その4. ホテル宿泊と帰宅 (11月13日) に続きます。

先ず熊野三山の1つ 熊野那智大社、今まで何回となくお詣りしていますしブログでもご紹介していますので簡単にこの日の行程に添った写真を主にアップさせていただきます。この那智大社の境内でも平安衣装を着た大阪梅田の方から来られたという若い女性お2人に出会い、また意を決して声をかけたところ顔を入れない約束で快く写真も撮らせてくれました。こんな衣装でお詣りできる仲良しのお友達が居ること自体が素晴らしいし若い人の特権かも知れません。若い2人の女性との話しに私の妻も加わり熊野三山の話も出たが、お互い予期せぬ時間をとると失礼かと思って短時間でお別れしました。

↑ 昼食休憩に続いて那智山参道から那智大社へ

↑ 熊野那智大社

↑ ご神木の大樟 (クスノキ) 地際に洞窟があり胎内くぐりが出来る

↑ ↓ ここでも平安衣装の若い女性に会いしばらくお話

↑ 大阪北の方からお参りしたと言う仲良しの2人

次にお参りするのは那智大社のお隣り、西国33ヶ所の1番札所 青岸渡寺 。那智山は熊野三山の1つ、熊野信仰の霊場として長い歴史があり神仏習合の1大修験道場だったが明治初期に那智大社と青岸渡寺に分離された、そのことから現在も隣接していて数十歩 歩けば双方にお詣りすることが出来る。この青岸渡寺の境内から見る日本1の那智の滝、日本国内どこででもよく見る那智の滝の絵葉書等にある写真はここから三重の塔とともに撮ったものです。

↑ 西国33札所の第1番那智山青岸渡寺

↑ 青岸渡寺境内から見る三重の塔と那智の滝 (右側遠景)

↑ 望遠にして、風があったのでタイミングにより滝が横に振れたりしています

↑ 近くから見た三重の塔

次は那智山を少し下って日本1の那智の滝に向かいますが急な坂を下るのも年寄りにはブレーキが効かず怪我をしかねません。滝の入り口から滝までは背の高い杉が生い茂り昼間でも薄暗く、日の短い冬場は滝も日陰になることが多く出来ることなら午前中かお昼前後位が写真撮影にはいいと思います。ここでも平安衣装を着た若い女性に出会いましたがカメラのセッティングが出来てなく ぶれぶれ で使い物になりませんでした。

↑ 那智の滝への通路入り口

↑ 滝への通路石段

↑ 那智の滝口にはしめ縄、毎年2回取替る

↑ 日本1の那智の滝 落差133m

以上で当初の予定は総て完了したので朝 車を停めた大門坂駐車場に戻るのですが、やはり爺婆にはもう歩く元気は残っていなく定期バスを利用し停めているマイカーに戻ったのが14時30分。このまま今日の宿泊地、勝浦温泉のホテルに直行してもいい時間だったのですが途中 JR那智駅前にある天台宗の古刹 補陀洛山寺 (フダラクサンジ) にお参りしました。

↑ 天台宗の古刹補陀洛山寺 (フダラクサンジ)

この後は その4. ホテル宿泊と帰宅 (11月13日) に続きます。

熊野古道大門坂に挑戦.その2.大門坂 [旅行]

大門坂駐車場に車を停め約15分間休憩を兼ね身支度、大門坂に向かって歩き始める。雲1つない良いお天気、清々しい山間の空気 改めて身が引き締まる。しばらく歩いて大門坂起点の立派な標識が見えてくる。ここで最初の写真を1枚撮りましたがこの場に及んでもまだ米寿の身で果たして大門坂を歩き通せるのか自信がない。でも今回旅行の目的は大門坂完歩にあるのだ と自分自身に言い聞かせ石畳の大門坂に足を踏み入れる。

しばらく歩くと早くも御休処の提灯が目に入る、が本来の休憩所ではなく平安衣装を着て参詣するための衣装の貸出し および着替えヶ所である。希望者に貸出しするもので1時間(衣装を着て写真)2,000円、2時間3,000円、3時間4,500円とのことで若い女性同士やカップル、夫婦連れがよく着替えてお詣りしていますと話していました。

私共にはそんな勇気も元気もありませんがこの衣装を着て大門坂を歩いている参詣者の写真を撮りたく、今回日曜日を選んだのも撮れる可能性が高いと思ったからです。

↑ 御休処 (平安衣装の貸出し および 着替所)

↑ 貸出用の男女平安衣装 (裏には20着位天日干ししていた)

この御休処で早々と小休止して大門坂の様子や所用時間を聞いたが若い方なら休憩無しで40~50分位で歩けますよと聞き、それなら自分達は2倍の時間をみれば何とかなるだろうと目星をつけ ここから始る石段の道に分け入った。その最初は夫婦杉、参道の両脇に立ち聖域に悪鬼が侵入するのを妨げる一対の巨大な大杉、樹高55m、幹周8.5m、樹齢800年 天然記念物。ここを通り抜けると何故か神域に踏み入れたという感じがするのも周囲の雰囲気に飲み込まれているのかも知れない。

↑ 夫婦杉を通り抜けると石段の始り,歩いているのは妻 まだまだ元気

夫婦杉を通り抜けるとここから石畳の石段が始まります。ここまで誰にも追い抜かれませんでしたが、ここの石段から後から登ってくる人達に追い抜かれるようになりました。最初からその覚悟で急がない、転んで怪我をしない、そして完歩するを最優先にしているので抜かれることも気にならない。追っかけてくる子供などは石段を小走りにして楽しんでいるが我々は早くも休憩がしたくなっていた。

この付近まで来ると参拝を終えて降りて来る人に出会うようになった。出会う人に挨拶もそこそこ、残りは半分位まで来ていますかと尋ね、まだまだとの話に がっかり やら それじゃ休憩しようと急がないことにする。石段自体は急勾配ではないが石畳、石段とも自然石をそのまま敷詰めたり階段に積んだりしているので凹凸や隙間も多く一般の階段等より遙かに歩きづらい、雨に濡れたりすれば滑るだろうし降りは特に気をつけないと転ぶ恐れがあると思う。

そんな自然石を並べた石段、足元をよく見ていないと凹凸で つまずく んです。倒れなかったが ふらつく こと既に数回、ここで倒れて怪我をしても救急車は来てくれないよ と声を掛け合いながら水分補給し頑張ります。それにしても石段の両側に連なる杉の大木 他では見られない景色です。

↑ 石段の凸凹 これがわかりやすいかな

↑ 写真ではわかりませんが妻の足元 早くもふらつき ?

大門坂に足を踏み入れて1時間を過ぎた頃から追っかけて来る人が多くなったようです。後から後から追い抜かれるので妻もとうとう横に寄り石段の真ん中を明け渡しました。やはり日頃足を鍛えていないことが悔やまれます。でも半分を過ぎているとの情報をもらって 何とか歩き通せるのではないかと見通しがついた頃でした。

↑ 後から上ってくる人みんなに追越される ↑

↑ 妻も石段の真ん中を明け渡して小休止

↑ 足元は頼りないが空元気を出して頑張る (右が妻)

大門坂も終わりに近づき急傾斜の石段になってきました。ここにきてこの日初めて平安衣装を着たカップルがお出ましです。待っていましたとばかり真正面からカメラを向けたいところですが、そこはご本人に承諾は得たとしてもアマチュアカメラマンとしてのマナーもあり、通り過ぎてから後姿を撮らせてもらいました。いいですね、平安衣装姿は熊野古道大門坂にお似合いです。

↑ ↓↓↓ 妻も気付いて道を空け お似合いで綺麗です とか声をかけていた

↑ ↓ 大門坂の最後の石段を上る参詣者たち

大門坂の終点が見えたことろで俄然余裕が出たのか後ろを振返り 大勢上って来る 後一息 なんて へらず口 をたたいていたが内心は やれやれ くたくた だった。

↑ 終点が見えたところで後ろを振り返って

↑ 大門坂最後の約20段の石段を上る、そして出た言葉がお腹が空いた

↑ ↓↓↓ 妻も気付いて道を空け お似合いで綺麗です とか声をかけていた

↑ ↓ 大門坂の最後の石段を上る参詣者たち

大門坂の終点が見えたことろで俄然余裕が出たのか後ろを振返り 大勢上って来る 後一息 なんて へらず口 をたたいていたが内心は やれやれ くたくた だった。

↑ 終点が見えたところで後ろを振り返って

↑ 大門坂最後の約20段の石段を上る、そして出た言葉がお腹が空いた

大門坂通行証です、完歩出来るか自信がなかったのと途中の貸衣装店で見付けた通行証だったので誰にも見せることなく2人のお守りとして終点までお供してもらった。お陰で1.4kmの石畳と石段ばかりのこの大門坂を怪我もなく歩き通せたことは これからお詣りする那智大社、青岸渡寺他のご加護もあったことと感謝しながら少し遅くなった (12時30分) 昼食にしました。

これは後日わかったことですが大門坂の両側にあった大木と認められた杉の木は全部で132本あるのだそうです。

昼食は土産物のお店兼レストラン (那智山観光センター& 大駐車場)で ざる蕎麦 でも食べたい心境であったが時期が時期メニューにありません。ありふれたカレーライスで済ませ、続いて那智山参道を経て熊野那智大社、青岸渡寺、那智の滝へお詣りしてこの日の全行程を終わります。

その様子は次回記事 その3.那智大社他のお詣り (11月10日) に続きます。

これは後日わかったことですが大門坂の両側にあった大木と認められた杉の木は全部で132本あるのだそうです。

昼食は土産物のお店兼レストラン (那智山観光センター& 大駐車場)で ざる蕎麦 でも食べたい心境であったが時期が時期メニューにありません。ありふれたカレーライスで済ませ、続いて那智山参道を経て熊野那智大社、青岸渡寺、那智の滝へお詣りしてこの日の全行程を終わります。

その様子は次回記事 その3.那智大社他のお詣り (11月10日) に続きます。

熊野古道大門坂に挑戦 .その1 . 自宅~大門坂駐車場 [旅行]

世界文化遺産の熊野那智大社へは数え切れないほどお詣りしていますが熊野古道大門坂を歩いてお詣りしたことはありませんでした。和歌山県内に住まいしているからには是非1度挑戦してみようと今回思い立ったのを機に10月30日(日)妻とともにマイカーで早朝自宅を出発し高速道路で すさみIC まで,そこからは一般道で那智勝浦町 大門坂駐車場まで走りました。

高速道路は すいすい 、一般道も良いお天気と景色のよい枯木灘海岸に小休止をとりながら本州最南端の串本町橋杭岩 (道の駅) に2時間少々で到着、水分補給して又 国道42号線を那智勝浦町に向かって走ります。

途中で国道に面した 虫喰岩 で小休止、ここからは今日の目的地 熊野古道 大門坂駐車場まで一気に走りました。駐車場に着いたのは10時10分、100台は止まれる無料の駐車場は既に8割以上駐車していました。良いお天気で皆さん考えることは同じなのか前夜は勝浦温泉に宿泊して翌日熊野古道 大門坂へ挑戦しようとしている方々が多いように聞きました。

ここで服装を整えいよいよ 大門坂 に足を踏み入れますが 爺婆夫婦のよぼよぼで石畳と石段ばかりの 上り1.4Km 果たして完歩出来るかその様子は次回の記事 その2 大門坂に挑戦 (11月7日) に続きます。

↑ トンネルの多い高速道路 (助手席から妻撮影)

↑ ↓ 紀伊半島 枯木灘海岸の景色

↑ ↓ 串本町 橋杭岩 (道の駅)

↑ この日の目的地熊野古道大門坂のある那智勝浦町のWelcome看板

↑ 浦神湾の養殖筏

↑ ↓ 国道添いの虫喰い岩

↑ この日の目的地 熊野古道大門坂無料駐車場

高速道路は すいすい 、一般道も良いお天気と景色のよい枯木灘海岸に小休止をとりながら本州最南端の串本町橋杭岩 (道の駅) に2時間少々で到着、水分補給して又 国道42号線を那智勝浦町に向かって走ります。

途中で国道に面した 虫喰岩 で小休止、ここからは今日の目的地 熊野古道 大門坂駐車場まで一気に走りました。駐車場に着いたのは10時10分、100台は止まれる無料の駐車場は既に8割以上駐車していました。良いお天気で皆さん考えることは同じなのか前夜は勝浦温泉に宿泊して翌日熊野古道 大門坂へ挑戦しようとしている方々が多いように聞きました。

ここで服装を整えいよいよ 大門坂 に足を踏み入れますが 爺婆夫婦のよぼよぼで石畳と石段ばかりの 上り1.4Km 果たして完歩出来るかその様子は次回の記事 その2 大門坂に挑戦 (11月7日) に続きます。

↑ トンネルの多い高速道路 (助手席から妻撮影)

↑ ↓ 紀伊半島 枯木灘海岸の景色

↑ ↓ 串本町 橋杭岩 (道の駅)

↑ この日の目的地熊野古道大門坂のある那智勝浦町のWelcome看板

↑ 浦神湾の養殖筏

↑ ↓ 国道添いの虫喰い岩

↑ この日の目的地 熊野古道大門坂無料駐車場

熊野本宮わたらせ温泉1泊2日.その5.谷瀬の吊橋から帰宅の途に [旅行]

熊野本宮大社にお詣りしたことにより今回の旅行の目的地は概ね終わり 後は和歌山 奈良県境の国道168号線を走り途中 谷瀬の吊橋に立寄るのみ。この168号線も最近は改修が進み信号が無いため極1部を除き大変走りやすくなっていた。

熊野本宮大社から走ること約30分余りの道端で目前に綺麗な滝が見え小休止を兼ねて2~3枚パチリ、対向車も少なく次は1時間足らずで谷瀬の吊橋に到着、車を有料駐車場に預け先ず腹ごしらえ、と言ってもお腹が空かず吊橋の袂でざる蕎麦のみ。

熊野本宮大社から走ること約30分余りの道端で目前に綺麗な滝が見え小休止を兼ねて2~3枚パチリ、対向車も少なく次は1時間足らずで谷瀬の吊橋に到着、車を有料駐車場に預け先ず腹ごしらえ、と言ってもお腹が空かず吊橋の袂でざる蕎麦のみ。

↑ 国道168号線添いの滝(名称12滝) 高さ 80mとも100mとも、手待ち撮影

↑ 谷瀬の吊橋, 長さ 297.7m 水面上高さ 54m 日本1の表示があるが1994年まで、

現在何番か不明。村民の生活道路としての橋では日本1かも知れないそうだ。

↑ ↓ ↓ 写真に撮れなかったが地元の人がバイクに乗って渡っていた

↑ 橋を渡り向こう側から逆方向に撮った吊橋

↑ 少し離れて見るとまるで細い糸を張っているような吊橋、

これで1度に20人まで渡れるそうだがちょっと怖そう

この吊橋には何回も訪れているが橋の向こうの集落まで歩いて行ったことはないので今回橋を渡り少し歩いてみることにした。そこには何十軒かの住宅が散在していたが特に見るものもなく引き返したがここを生活拠点にしている方々を想像すると住めば都と言うけれどメリット、デメリット私にはう~ん。

↑ 橋の向こうの集落で道案内の標識と案山子、日向で暑そう ご苦労さん

↑ ↓ 熊野川上流、河原に降りてみただけ

この後は国道168号線に戻り熊野川の上流添いに自宅に向け走るのみ。約半日この山間の国道 日本1広い奈良県十津川村を走り平野に出たところが奈良県五條市、やっと山の中から平野に戻って来たと言う感じ。ここからは無料の京奈和道路に入り夕方早い時間に無事帰宅した。(参考 : 明治22年の大洪水で大きな被害を受けた十津川村の村民の多くが北海道に開拓移住し北海道で元の村名に因んで付けた町名が現北海道の 新十津川村)

↑ 熊野川上流

↑ 国道168号線は熊野川とトンネルばかり

今回の旅行も県民割り「和歌山リフレッシュプランS」を利用出来たので比較的割安で済ん

だことと心配して用意した傘も使うことなく終われたのは幸いでした。

2日間の全走行距離 419.7 Km

これで5回に亘った熊野本宮わたらせ温泉1泊2日の旅のすべてを終わります。最後までご覧

いただき有り難う御座いました。

いただき有り難う御座いました。

熊野本宮わたらせ温泉1泊2日.その4.熊野本宮大社 [旅行]

小川添い 樹木に囲まれた静かなホテル、お客さんも少なく一皮剥けた美味しい料理とお風呂三昧に満足し よく眠ったこともあり早くから目が覚めた。お天気を確認、ホテル前庭の芝生を散策した後 朝食も一番乗り、売店では県民割りで貰ったクーポン券4,000円でお土産を、まだ時間に余裕があったが早朝の熊野本宮大社に向かって出発、2日目が始った。

早朝の本宮大社は誰も居ないだろうと思っていたが私共より早い参詣者が既に何人か、綺麗に掃き清められた玉砂利と158段の石段を登り本殿へ、流石と思わせる厳粛さが伝わってくる。お詣りの順序に従って 1~4殿 最後に結びの神 祓いの神 にお参りして小休止。

周辺を散策して帰りの参道へ戻ったところ昨日が結婚式?で今日お宮参りと言う白無垢 羽織袴姿の新婚ご夫婦に出会う、おめでとうございます、お幸せに と声をかけ 向いにある熊野坐神社 (クマノニマスジンジャ) 旧社 (大斎原 オオユノハラ) に向かう。

↑ 熊野本宮大社鳥居前

↑ 玉砂利の参道

↑ 158段の石段の1部

↑ ↓ 神門

↑ 左から 1.2殿 3殿 4殿

↑ 八咫烏の像

↑ 八咫烏のマーク入りマスク

↑ 結婚式翌日?のお宮詣り.おめでとうございます, お幸せに

早朝の本宮大社は誰も居ないだろうと思っていたが私共より早い参詣者が既に何人か、綺麗に掃き清められた玉砂利と158段の石段を登り本殿へ、流石と思わせる厳粛さが伝わってくる。お詣りの順序に従って 1~4殿 最後に結びの神 祓いの神 にお参りして小休止。

周辺を散策して帰りの参道へ戻ったところ昨日が結婚式?で今日お宮参りと言う白無垢 羽織袴姿の新婚ご夫婦に出会う、おめでとうございます、お幸せに と声をかけ 向いにある熊野坐神社 (クマノニマスジンジャ) 旧社 (大斎原 オオユノハラ) に向かう。

↑ 熊野本宮大社鳥居前

↑ 玉砂利の参道

↑ 158段の石段の1部

↑ ↓ 神門

↑ 左から 1.2殿 3殿 4殿

↑ 八咫烏の像

↑ 八咫烏のマーク入りマスク

↑ 結婚式翌日?のお宮詣り.おめでとうございます, お幸せに

熊野本宮大社は明治22年の大洪水で熊野川中州にあった社殿建造物が倒壊し、同24年現在

位置に移築された。その元の位置には現在2基の石祠があり撮影禁止のパワースポットにな

っている。大鳥居はこの大斎原 (オオユノハラ) にあり日本一の大きさを誇っている。

コンクリート作りの大鳥居の大きさ 高さ 33.9m 幅42.0m

位置に移築された。その元の位置には現在2基の石祠があり撮影禁止のパワースポットにな

っている。大鳥居はこの大斎原 (オオユノハラ) にあり日本一の大きさを誇っている。

コンクリート作りの大鳥居の大きさ 高さ 33.9m 幅42.0m

↑ 大鳥居、後方右の杉木立が旧社殿のあったところ (逆光)

この続きは その5 谷瀬の吊橋から帰宅の途 (22.07.27)に 続きます。

熊野本宮わたらせ温泉1泊2日.その3.ホテル〇〇〇〇 [旅行]

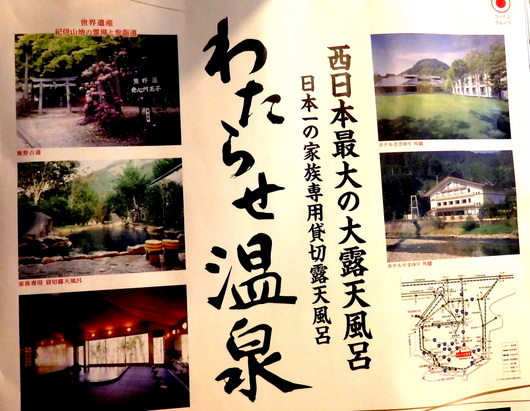

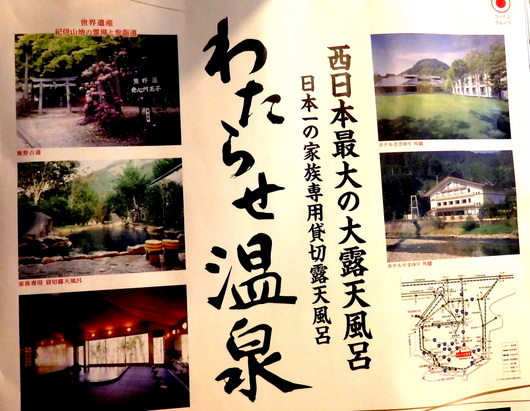

旅行第1日目は朝早く出発したこともあり予定地をすべて廻りましたがまだ14時過ぎ、ホテル直行は若干早いと思ったが早く温泉に浸かりたいこともあり15時少し前にはホテルに到着そのままチェックイン。部屋は3階307号室、希望どおり洋間で、窓から目に入るのは小川と緑ばかり、このホテルにはこれまでに何回か泊っていますので勝手知った我が家のようなもの、それでも館内説明がご丁寧、特にコロナの感染予防についてのお話もそこそこに先ずお風呂、ここの温泉 ホテルは風呂自慢ですが大露天風呂は後ほどにするとして取り敢えずは家族露天風呂。館内にはもちろん大浴場や家族風呂がありますがホテル横の吊り橋を歩いて渡ると20人でも1度に入れる家族専用貸切露天風呂がありますのでここでゆっくり汗を流しました。

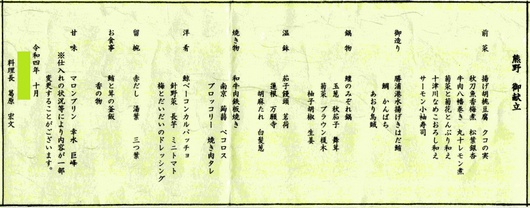

夕食も1番早く始め ひと味違う料理にお酒も進み最初は写真も撮ったが食事を始めてから出て来た料理は先に箸をつけてしまい写真がありません、代わりに お品書き を撮ってきました。このホテルに泊るといつも注文する あまご酒 香ばしくて欠かせないのですが今回はビールでお腹一杯 う~ん 心残りになりました。

夕食が早ければ夜も長い、幸いこの日は参議院議員選挙の投開票日、和歌山県の結果は全く予想通り、これだけ1人勝ちの選挙は好ましいとは思わないがそれだけ大きい県民の期待に応えるよう働いてほしいものです。

↑ 宿泊したわたらせ温泉のホテル〇〇〇〇

↑ 本当なの ?

↑ 宿泊した洋間 307号室

↑ ↓ 窓から見えるのは緑と小川のみ

↑ 家族露天風呂

↑ 夕食 最初出ていた料理

↑ 先付け

↑ お造り

↑ 焼き物

夕食も1番早く始め ひと味違う料理にお酒も進み最初は写真も撮ったが食事を始めてから出て来た料理は先に箸をつけてしまい写真がありません、代わりに お品書き を撮ってきました。このホテルに泊るといつも注文する あまご酒 香ばしくて欠かせないのですが今回はビールでお腹一杯 う~ん 心残りになりました。

夕食が早ければ夜も長い、幸いこの日は参議院議員選挙の投開票日、和歌山県の結果は全く予想通り、これだけ1人勝ちの選挙は好ましいとは思わないがそれだけ大きい県民の期待に応えるよう働いてほしいものです。

↑ 宿泊したわたらせ温泉のホテル〇〇〇〇

↑ 本当なの ?

↑ 宿泊した洋間 307号室

↑ ↓ 窓から見えるのは緑と小川のみ

↑ 家族露天風呂

↑ 夕食 最初出ていた料理

↑ 先付け

↑ お造り

↑ 焼き物

翌日の朝食も同じ食事処でいちばん乗り、このホテルはバイキングてはありませんでした。

スタッフもよく気がつく行き届いた対応で設備、清掃、料理、コロナ対策など全体を通じ

1ランク上位のホテルで大満足でした。

↑ 翌日の朝食

スタッフもよく気がつく行き届いた対応で設備、清掃、料理、コロナ対策など全体を通じ

1ランク上位のホテルで大満足でした。

↑ 翌日の朝食

この続きは その4 熊野本宮大社 (2022.07.24) に続きます。

熊野本宮わたらせ温泉1泊2日.その2.瀞峡から丸山千枚田 [旅行]

和歌山県の飛び地 北山村の筏下りを見た後は次の目的地三重県熊野市紀和町の丸山千枚田に向かって移動しますが途中に和歌山、奈良、三重の3県にまたがる大峡谷、国特別名勝の瀞峡 (ドロキョウ) がありますのでちょっと立ち寄りました。数年前まではこの瀞峡を観光するウォータージェット船が運行していたのですが諸事情により現在は休止しています。でも個人の船頭さんによる川舟の貸し切りでの峡谷観光は可能です。

(所用時間約30分.お値段は2人の場合計4,000円程度)

↑ 和歌山、奈良、三重 3県境にある瀞峡 ( ドロキョウ )

-53fb8.jpg)

↑ 瀞峡を行く 2019年6月9日のウォータージェット船、現在運行休止中

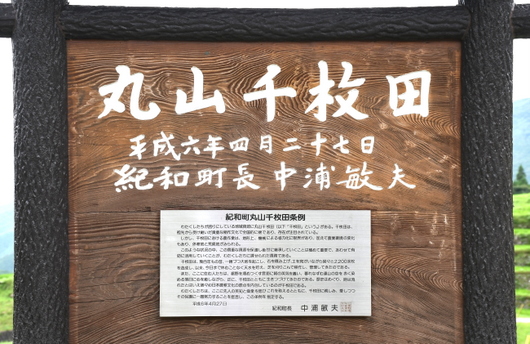

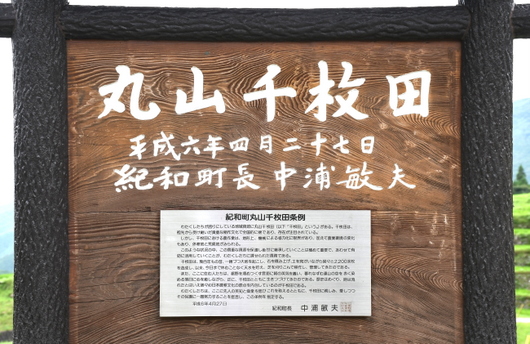

瀞峡は私共何度も観光していますので川舟にも乗らず様子を見ただけで次の丸山千枚田に向いました。この丸山千枚田は日本最大級の棚田で景観は日本一とも言われ約400年前には2,240枚もあった田畑が後継者不足などから減少し現在では1,340枚を維持していると公表されています。後継者不足は現在も続いているが景観維持を続ける一助として千枚田オーナー制度も実施され田植えや稲刈りなど都会の住民との交流と棚田の保全活動に力を入れています。このオーナーを招いて行なわれる田植えや稲刈り、以前はその日時を公表していたのですが大勢のカメラマンや観客などが押しかけることから最近は日時の公表を控える棚田が多くなっています。

私がこの棚田に行ったのは7月10日、田植えから約1ヶ月以上も経っており稲は株を張り元気に育っていました。交通の便はあまり良くなく今は棚田の観光時期でもありませんが流石 千枚田と言われるだけあって他府県からのお客さん、私共以外に2組に出会いました。また棚田の中央部あたりには観光客用の休憩所が設けられているのも嬉しいことですね。これからだと棚田全体が黄金色に色づく秋の景色は最高に綺麗だと思います。

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 丸山千枚田

(所用時間約30分.お値段は2人の場合計4,000円程度)

↑ 和歌山、奈良、三重 3県境にある瀞峡 ( ドロキョウ )

-53fb8.jpg)

↑ 瀞峡を行く 2019年6月9日のウォータージェット船、現在運行休止中

瀞峡は私共何度も観光していますので川舟にも乗らず様子を見ただけで次の丸山千枚田に向いました。この丸山千枚田は日本最大級の棚田で景観は日本一とも言われ約400年前には2,240枚もあった田畑が後継者不足などから減少し現在では1,340枚を維持していると公表されています。後継者不足は現在も続いているが景観維持を続ける一助として千枚田オーナー制度も実施され田植えや稲刈りなど都会の住民との交流と棚田の保全活動に力を入れています。このオーナーを招いて行なわれる田植えや稲刈り、以前はその日時を公表していたのですが大勢のカメラマンや観客などが押しかけることから最近は日時の公表を控える棚田が多くなっています。

私がこの棚田に行ったのは7月10日、田植えから約1ヶ月以上も経っており稲は株を張り元気に育っていました。交通の便はあまり良くなく今は棚田の観光時期でもありませんが流石 千枚田と言われるだけあって他府県からのお客さん、私共以外に2組に出会いました。また棚田の中央部あたりには観光客用の休憩所が設けられているのも嬉しいことですね。これからだと棚田全体が黄金色に色づく秋の景色は最高に綺麗だと思います。

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 丸山千枚田

↑ 観光客用休憩所

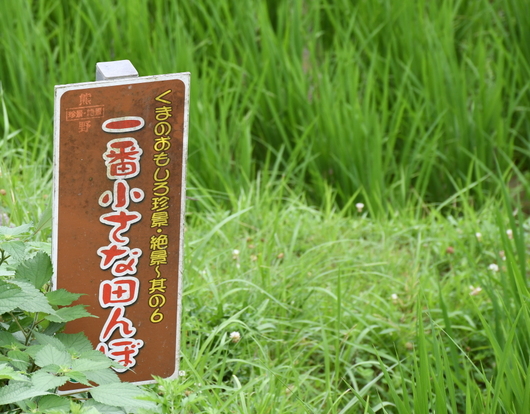

↑ 1番小さな田圃、稲の植えられる株数 20株 (通行禁止で近づけない)

この後はこの日の宿泊地 わたらせ温泉に向かいます。その3(2022.07.21)に続きます。

熊野本宮わたらせ温泉1泊2日, その1 北山村の筏下り [旅行]

県民割「わかやまリフレッシュプラン S 」が7月15日で終わるので妻の誕生日7月10日に合わせ 期限内に計画し コロナに気の使うことのない山間の温泉地を目指して1泊2日でドライブしてきました。行き先は和歌山県の南東 田辺市本宮わたらせ温泉周辺、周辺一帯は知り尽くした県内の観光地、選挙の期日前投票も事前に済ませ気楽な旅でした。

1日目は全国で唯一飛び地の村 和歌山県東牟呂郡北山村の筏下り。私共が筏下りに挑戦したのではありません、急流を筏に乗って下りますので年齢制限があり私共爺婆は失格ですのでブログネタに写真を撮ってきました。この北山村 は北は奈良県、南は三重県、その県境を流れる北山川に沿った和歌山県の飛び地(和歌山県でありながら和歌山県のどの市町村とも隣接していない) の村になっています。1級河川熊野川の支流で昔からの観光地 瀞峡や 筏下りでよく知られています。飛び地の村も全国唯一なら急流の筏下りも全国唯一です。

こんな筏下りの行なわれるのは主に 7~9月 (5~6月は土日などで不定期) で木曜日はお休みです。便数は午前午後の各1便で完全予約制ですので前もっての予約が必要です。筏に乗って急流を下りますので年齢制限があり、10~75歳で健脚な方に限ります。

予約電話番号 北山村観光センター 0735-49-2324

料金 6,600 円 小学生 3,300 円

筏乗船時間 70分

[参考] 以下の写真は筏の出発に合わせマイカーで陸上道路を追いかけ 出発点、中程、

終点近く の3ヵ所でカメラに収めました (望遠レンズ使用)

↑ オトノリ 筏乗船場 第1便 11時20分発 筏は3流れ

↑ 先頭の筏が出発 適当な間隔を空けて次次出発 (オトノリ)

↑ ↓ 出発して直ぐ最初の急流 (オトノリ)

↑ ↓ 連続して急流 (オトノリ)

↑ ↓ 途中(概ね中程)の急流

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ 終点近くの急流 (小松)

↑ ↓ 急流がすべて終わって全員座りました、やれやれ

1日目は全国で唯一飛び地の村 和歌山県東牟呂郡北山村の筏下り。私共が筏下りに挑戦したのではありません、急流を筏に乗って下りますので年齢制限があり私共爺婆は失格ですのでブログネタに写真を撮ってきました。この北山村 は北は奈良県、南は三重県、その県境を流れる北山川に沿った和歌山県の飛び地(和歌山県でありながら和歌山県のどの市町村とも隣接していない) の村になっています。1級河川熊野川の支流で昔からの観光地 瀞峡や 筏下りでよく知られています。飛び地の村も全国唯一なら急流の筏下りも全国唯一です。

こんな筏下りの行なわれるのは主に 7~9月 (5~6月は土日などで不定期) で木曜日はお休みです。便数は午前午後の各1便で完全予約制ですので前もっての予約が必要です。筏に乗って急流を下りますので年齢制限があり、10~75歳で健脚な方に限ります。

予約電話番号 北山村観光センター 0735-49-2324

料金 6,600 円 小学生 3,300 円

筏乗船時間 70分

[参考] 以下の写真は筏の出発に合わせマイカーで陸上道路を追いかけ 出発点、中程、

終点近く の3ヵ所でカメラに収めました (望遠レンズ使用)

↑ オトノリ 筏乗船場 第1便 11時20分発 筏は3流れ

↑ 先頭の筏が出発 適当な間隔を空けて次次出発 (オトノリ)

↑ ↓ 出発して直ぐ最初の急流 (オトノリ)

↑ ↓ 連続して急流 (オトノリ)

↑ ↓ 途中(概ね中程)の急流

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ 終点近くの急流 (小松)

↑ ↓ 急流がすべて終わって全員座りました、やれやれ

次の3枚はゴムボート等にスタッフと一緒に乗り川下りするラフティング

↑ ↓ 出発点 (オトノリ)

↑ 終点近く (小松)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[一昨日の収獲] 旅行から帰って見ると軒先プランター栽培のトマトとミニトマト、完熟

してひび割れが起きている。さらに1日遅れての収獲になってしまった

がご覧のとおりで嬉しい悲鳴です。 色づき始めると一気に熟し今回で

全体の半分以上が採れた状態です。

してひび割れが起きている。さらに1日遅れての収獲になってしまった

がご覧のとおりで嬉しい悲鳴です。 色づき始めると一気に熟し今回で

全体の半分以上が採れた状態です。

龍神温泉旅行 その3・金剛三昧院のシャクナゲ [旅行]

高野龍神スカイラインもほぼ独り占めして高野山に到着、今回ここでの目的は見頃と思われる金剛三昧院境内に咲く天然記念物の石楠花(シャクナゲ)。今回奥の院にお参り出来なかったので参道入口 1の橋で手を合わせ、目的地の金剛三昧院に向かう。

金剛三昧院は数台しか停められない小さな駐車場ですが連休明けでもあって運良く駐車できスムーズにお参りすることが出来ました。樹齢550年と言われる天然記念物のシャクナゲも満開をやや過ぎている感じはしたが見事な咲きっ振りでプロのカメラマンも撮影中でした。お寺は今の季節を除き無料で境内に入れますがシャクナゲの咲く季節の拝観料は1人800円、ちょっといいお値段でした。天然記念物に指定されているシャクナゲの写真 上手く撮れていませんがゆっくりご覧ください。

プロカメラマンのお邪魔をしないようにしたのと今回の旅行最後の目的地だったのでゆっくり時間をとり、午後の早い時間に帰宅の途につきました。帰り道の途中 私と妻の実家に立ち寄り龍神温泉のお土産を届けてきました。

今回の1泊2日のドライブ旅行 青空は見られなかったが持参した傘の必要もなく、何所も密には程遠く、 車はスイスイ、2日を通して新緑の中、費用は最小限、気候は言うまでもなく、すべて予想して計画した以上の快適さで終わることが出来ました。

↑ ↓ 高野山内 道端に咲くシャクナゲ

↑ 奥の院への参道入り口、1の橋

↑ 金剛三昧院

↑ 金剛三昧院の本堂と天然記念物のシャクナゲ(左)

金剛三昧院は数台しか停められない小さな駐車場ですが連休明けでもあって運良く駐車できスムーズにお参りすることが出来ました。樹齢550年と言われる天然記念物のシャクナゲも満開をやや過ぎている感じはしたが見事な咲きっ振りでプロのカメラマンも撮影中でした。お寺は今の季節を除き無料で境内に入れますがシャクナゲの咲く季節の拝観料は1人800円、ちょっといいお値段でした。天然記念物に指定されているシャクナゲの写真 上手く撮れていませんがゆっくりご覧ください。

プロカメラマンのお邪魔をしないようにしたのと今回の旅行最後の目的地だったのでゆっくり時間をとり、午後の早い時間に帰宅の途につきました。帰り道の途中 私と妻の実家に立ち寄り龍神温泉のお土産を届けてきました。

今回の1泊2日のドライブ旅行 青空は見られなかったが持参した傘の必要もなく、何所も密には程遠く、 車はスイスイ、2日を通して新緑の中、費用は最小限、気候は言うまでもなく、すべて予想して計画した以上の快適さで終わることが出来ました。

↑ ↓ 高野山内 道端に咲くシャクナゲ

↑ 奥の院への参道入り口、1の橋

↑ 金剛三昧院

↑ 金剛三昧院の本堂と天然記念物のシャクナゲ(左)

↑ ↓↓↓↓↓↓↓↓ 天然記念物のシャクナゲの1部

↑ 多宝塔

↑ 境内の6本杉、根元は3本 幹部は6本 樹齢400年

1泊2日全走行距離 258km

3回に亘った龍神温泉旅行記事、最後までご覧いただき有り難う御座いました。

3回に亘った龍神温泉旅行記事、最後までご覧いただき有り難う御座いました。

龍神温泉旅行 その2・龍神温泉泊から高野山へ [旅行]

5月9日みかんの本場で満開の花を撮ってから山を越へ日高川添いの国道424号線へ出ると椿山ダム、梅雨を控えているが満水の状態だった。ダムに添って上流に走るが途中で車を停め吊り橋を歩いて渡り ヤッホーポイント で子供に返り ヤッホーと大声を出してみる。確かに ヤッホー、ヤッホー 木霊が帰ってくる、こんなヤッホーポイントがつくられているのも面白い。

次も脇道に入り今まで行ったことがない 美山の湯 の様子を探ってみる。日高川の支流山間の小さなキャンプ地とでも言ったらいいような僻地だがこの日は大阪NO の車が1台、整備されたキャンプ場も空き空き、コロナもマスクも心配無用の小さな別天地の様子でした。

↑ 満水の椿山ダム

↑ ヤッホーポイント

↑ 美山の湯、大阪の車1台1家がキャンプしていた

国道に戻り日本三美人の湯の1つ 龍神温泉に向かって走るが国道や国道に添って流れる日高川の新緑は目を見張る綺麗さで心が洗われる思いでした。連休明けで車も少なく、旅館のチェックイン時間にも余裕があったので所々で小休止しては景色をカメラに収めました。

次も脇道に入り今まで行ったことがない 美山の湯 の様子を探ってみる。日高川の支流山間の小さなキャンプ地とでも言ったらいいような僻地だがこの日は大阪NO の車が1台、整備されたキャンプ場も空き空き、コロナもマスクも心配無用の小さな別天地の様子でした。

↑ 満水の椿山ダム

↑ ヤッホーポイント

↑ 美山の湯、大阪の車1台1家がキャンプしていた

国道に戻り日本三美人の湯の1つ 龍神温泉に向かって走るが国道や国道に添って流れる日高川の新緑は目を見張る綺麗さで心が洗われる思いでした。連休明けで車も少なく、旅館のチェックイン時間にも余裕があったので所々で小休止しては景色をカメラに収めました。

↑ 国道371号線添いを流れる日高川上流の新緑

↑ 川沿いに並ぶ龍神温泉の旅館

↑ 私共の宿泊した旅館 KR

龍神温泉の旅館には15時丁度位に到着し旅館3階の川側の和室、窓を開けるとせせらぎが微かに聞こえる他は新緑一色、部屋に居ながらの森林浴、早速お風呂に浸かり一番乗りの夕食にしました。夕食はバイキングですがこの山間部の温泉旅館で料金の格安さから当然と言える内容であり、部屋の設備、コロナ対策の充実さ等から考えてもよく頑張っていると思いました。

↑ 旅館 KR の玄関

↑ 宿泊した部屋 305 号室

↑ 部屋の窓から せせらぎ

5月9日は連休明け、他の宿泊客も少なくお風呂やレストランも 有り余る余裕、何の気遣いもする必要がなく思う存分羽を伸ばすことが出来ました。さらに私共は 県民割 和歌山リフレッシュプランS を利用しましたので更にお安く宿泊でき 当に 至れり尽くせり の感がしました。心配したこの日のお天気も傘を使うまでもなく済み幸運でした。

↑ 旅館 KR の玄関

↑ 宿泊した部屋 305 号室

↑ 部屋の窓から せせらぎ

5月9日は連休明け、他の宿泊客も少なくお風呂やレストランも 有り余る余裕、何の気遣いもする必要がなく思う存分羽を伸ばすことが出来ました。さらに私共は 県民割 和歌山リフレッシュプランS を利用しましたので更にお安く宿泊でき 当に 至れり尽くせり の感がしました。心配したこの日のお天気も傘を使うまでもなく済み幸運でした。

↑ 一番乗りで夕食バイキング、ビールと妻はノンアルコール

↑ 翌日の朝食

翌日5月10日はお天気は曇っているが雨の心配はなし、9時に出発、高野龍神スカイラインを独り占めのように走り護摩壇山から高野山まで走ります。ここでも新緑のトンネルを快適に走り標高 1,300m 余りの道の駅護摩山スカイタワーに向いましたが頂上近くは昨夜の雨の影響か霧が立ちこめ100m 先は見えない状態。従って展望タワーにも登らず小休止して更に高野山に向かって走りました。途中で霧も晴れ新緑も一層綺麗に また ツツジや滝も休憩を兼ねて見ることが出来 運転の疲れも全く感じない余裕のあるドライブを楽しむことが出来ました。

↑ 翌日5月10日高野山に向かって出発直後の日高川上流の新緑

↑ 高野龍神スカイライン添いのツツジ

↑ 護摩壇山の頂上近くにある道の駅 護摩山スカイタワー. 霧がかかり見通し100m

↑ 高野龍神スカイライン添いのツツジ

↑ 新緑を潜って走る高野龍神スカイライン

↑ スカイラインの途中.新緑に包まれた小さな大滝.雑木が大きくなって滝壺見えず

お昼には高野山内に入りお腹が空かないと言いながらも軽い食事をして先ず金剛峯寺にお参りし、高野山での目的地、金剛三昧院の境内に咲く天然記念物のシャクナゲを見に行きますが、その記事は次の5月19日になります。

↑ 高野山内に入り先ず金剛峯寺にお参り

↑ 高野山内 霊宝館前の緋紅葉

その3 (5月19日) に続きます。

龍神温泉旅行 その1・ みかんの花 [旅行]

皆さん GW どのように過されたでしょうか、今年は全国的にコロナに係わる外出規制もなく、後半は良いお天気でもあったので有意義に楽しまれたことと思います。私はGW期間中は自宅で自粛し、連休明けの9~10日に1泊2日で山間の温泉に森林浴とブログネタ作りを兼ねて行って来ました。県民割 和歌山リフレッシュプランS も連休明けの この日9日から使用できたので割安で行くことが出来ました。

その行き先は日本三美人の湯と言われる龍神温泉ですが経路を有田みかんの本場有田市および有田川町経由にして今 満開のみかんの花をカメラに収めてきました。今日(5月13日)のブログはみかんの花で龍神温泉と翌日の高野山の記事は5月16日と19日に UP します。

みかん農家もこれから忙しくなります。花が済むと摘果作業がありますが 傾斜地の広いみかん畑 小さいみかんを1つ1つ手で摘み取ります、また消毒、大きくなる時期に雨がなければ灌水等々今の農家は品質の良い果物作りに手間を惜しみません。そして秋の収穫、果物に限りませんが食べるに当たっては農家のご苦労も味わっていただきたいものです。

(写真は5月9日) 5月16日に続きます。

↑ 山頂近くまでみかん畑、(青いネットは防風対策です. 5/14追記)

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ みかんの花

その2 (5月16日) に続きます。

その行き先は日本三美人の湯と言われる龍神温泉ですが経路を有田みかんの本場有田市および有田川町経由にして今 満開のみかんの花をカメラに収めてきました。今日(5月13日)のブログはみかんの花で龍神温泉と翌日の高野山の記事は5月16日と19日に UP します。

みかん農家もこれから忙しくなります。花が済むと摘果作業がありますが 傾斜地の広いみかん畑 小さいみかんを1つ1つ手で摘み取ります、また消毒、大きくなる時期に雨がなければ灌水等々今の農家は品質の良い果物作りに手間を惜しみません。そして秋の収穫、果物に限りませんが食べるに当たっては農家のご苦労も味わっていただきたいものです。

(写真は5月9日) 5月16日に続きます。

↑ 山頂近くまでみかん畑、(青いネットは防風対策です. 5/14追記)

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ みかんの花

その2 (5月16日) に続きます。

県内旅行2泊3日.その5.白浜温泉 [旅行]

紀伊半島南端の潮岬周辺や隣接の町を廻り2日目の宿泊地白浜温泉に向かって走りますが時間的に余裕があったので高速道路を使わず一般国道42号線の景色を楽しみながら走ることにしました。一般国道も高速道路が出来た所為か渋滞は全くなく快適に走れました。

↑ すさみ町の海岸、逆光でしたが岩だけの小島もいい感じ

白浜町に入っての最初は白浜温泉の屋根にあたる平草原展望台、ここにはゴルフ場もあり現役時代よく来たことを思い出しプレーヤーを横目に月日の経つ早さを感じました。

↑ 白浜町平草原展望台から白浜温泉中心部

続いて白浜温泉の違った意味での名所? 3段壁、高さ50m 延長2km の大岸壁、展望台とともにエレベーターで降りる洞窟もあります。恋人の聖地であるとともに自殺の名所とか心霊スポットと言う好ましくない名所にもされています。そのためか皆さん展望台だけでなく飛び降りるという岸壁の側を通って先端部へ下見??に行く方も沢山いることにちょっとびっくりしました。つられて私共も3段壁の先端まで初めて散歩してきましたが私共にそんな気はありませんのでご心配には及びません。なお岸壁の周囲にはすべて鎖が張られ立入り禁止になっています。

↑ 3段壁.高さ50m 延長2Km

↑ 3段壁の先端まで散歩、鎖が張られ立入り禁止、なのに最先端水際に釣り人

続いて直ぐ近くの千畳敷、広い岩盤と言うか太平洋に向かって突き出したスロープ状大岩盤、台風時には大きな波が打ち上げるので要注意、国の名勝。ここで珍しく目についたのは結婚式の前撮りなのか披露宴の後なのか礼服、ドレス姿のカップル、寒そうでしたが大勢いた観光の方などから拍手され照れ気味でした。

↑ 千畳敷.新婚さん写真の前撮り.後撮り? 風が結構強く寒そう

ここで丁度15時を過ぎたので2日目のホテルに向かいますが10数分で到着、一番早いと思われるチェックインでした。ホテルは白良浜に面した白良荘グラントホテル最上階ロイヤルフロア和洋室オーシャンビューで名勝白良浜など一望、部屋も広いが洗面所も広くて綺麗、浴衣も好みのデザイン浴衣を選ぶことが出来ました。

休憩後はここでも早いお風呂と個室の食事処で夕食、今度の旅行何故かどのホテルも伊勢海老のお造りつき、またこのホテルもワインのサービス、コロナで結婚記念日を延期していたと予約時連絡していたのでそのお祝いのつもりかな。料理は年寄りに食べきれないほどだったが少々無理をして大満足、お腹が大きくなったら年寄りは早くからベットイン。気がついて再度お風呂へ。美味しいものを食べて温泉に2度浸かってやっぱり寝るしかない。

朝目覚めるとこの日も無風快晴、白良浜に日が差してくると早くも浜辺を散歩する人が後からあとから。朝食は昨夜と同じ食事処、ホテルに泊ってもこのホテルは朝食も個室の食事処、バイキング慣れしていた私共はう~ん、良いか悪いか。食事を済ませ私共も白良浜を散歩、無数の足跡や砂遊びの跡、海の水の綺麗なことこの上なし。

旅行最後のこの日は県内でよく知られている「福定の大銀杏」を見て帰宅するのみ、30分出発を遅らせチェックアウトこの日も余裕ある行程で白浜のシンボルとされている円月島経由、 途中でガソリンを補給して福定へGo。

↑ 白良浜から見た白良荘グランドホテル (後方右高い建物は他のホテル)

↑ 和洋室ベッド、TV2台、ソファーの他4人が会議も出来る机に椅子(無用の長物)

↑ 白良浜も眼下に一望

↑ 洗面所も広くて綺麗

↑ 料理の一部 器ばかりに見えるがそれぞれ中に詰まっていました

↑ 今回の旅行各ホテルとも伊勢海老(1人1匹)のお造りつき

↑ すさみ町の海岸、逆光でしたが岩だけの小島もいい感じ

白浜町に入っての最初は白浜温泉の屋根にあたる平草原展望台、ここにはゴルフ場もあり現役時代よく来たことを思い出しプレーヤーを横目に月日の経つ早さを感じました。

↑ 白浜町平草原展望台から白浜温泉中心部

続いて白浜温泉の違った意味での名所? 3段壁、高さ50m 延長2km の大岸壁、展望台とともにエレベーターで降りる洞窟もあります。恋人の聖地であるとともに自殺の名所とか心霊スポットと言う好ましくない名所にもされています。そのためか皆さん展望台だけでなく飛び降りるという岸壁の側を通って先端部へ下見??に行く方も沢山いることにちょっとびっくりしました。つられて私共も3段壁の先端まで初めて散歩してきましたが私共にそんな気はありませんのでご心配には及びません。なお岸壁の周囲にはすべて鎖が張られ立入り禁止になっています。

↑ 3段壁.高さ50m 延長2Km

↑ 3段壁の先端まで散歩、鎖が張られ立入り禁止、なのに最先端水際に釣り人

続いて直ぐ近くの千畳敷、広い岩盤と言うか太平洋に向かって突き出したスロープ状大岩盤、台風時には大きな波が打ち上げるので要注意、国の名勝。ここで珍しく目についたのは結婚式の前撮りなのか披露宴の後なのか礼服、ドレス姿のカップル、寒そうでしたが大勢いた観光の方などから拍手され照れ気味でした。

↑ 千畳敷.新婚さん写真の前撮り.後撮り? 風が結構強く寒そう

ここで丁度15時を過ぎたので2日目のホテルに向かいますが10数分で到着、一番早いと思われるチェックインでした。ホテルは白良浜に面した白良荘グラントホテル最上階ロイヤルフロア和洋室オーシャンビューで名勝白良浜など一望、部屋も広いが洗面所も広くて綺麗、浴衣も好みのデザイン浴衣を選ぶことが出来ました。

休憩後はここでも早いお風呂と個室の食事処で夕食、今度の旅行何故かどのホテルも伊勢海老のお造りつき、またこのホテルもワインのサービス、コロナで結婚記念日を延期していたと予約時連絡していたのでそのお祝いのつもりかな。料理は年寄りに食べきれないほどだったが少々無理をして大満足、お腹が大きくなったら年寄りは早くからベットイン。気がついて再度お風呂へ。美味しいものを食べて温泉に2度浸かってやっぱり寝るしかない。

朝目覚めるとこの日も無風快晴、白良浜に日が差してくると早くも浜辺を散歩する人が後からあとから。朝食は昨夜と同じ食事処、ホテルに泊ってもこのホテルは朝食も個室の食事処、バイキング慣れしていた私共はう~ん、良いか悪いか。食事を済ませ私共も白良浜を散歩、無数の足跡や砂遊びの跡、海の水の綺麗なことこの上なし。

旅行最後のこの日は県内でよく知られている「福定の大銀杏」を見て帰宅するのみ、30分出発を遅らせチェックアウトこの日も余裕ある行程で白浜のシンボルとされている円月島経由、 途中でガソリンを補給して福定へGo。

↑ 白良浜から見た白良荘グランドホテル (後方右高い建物は他のホテル)

↑ 和洋室ベッド、TV2台、ソファーの他4人が会議も出来る机に椅子(無用の長物)

↑ 白良浜も眼下に一望

↑ 洗面所も広くて綺麗

↑ 料理の一部 器ばかりに見えるがそれぞれ中に詰まっていました

↑ 今回の旅行各ホテルとも伊勢海老(1人1匹)のお造りつき

↑ 翌朝白良浜に朝日が差してくると早くから散歩や水遊び (部屋の窓から)

↑ 私共も白良浜散歩、無数の足跡と砂遊びの跡

↑ 水が凄く綺麗

↑ 白浜のシンボル円月島(正式名 高嶋).東西35m 南北130m 高さ25m 臨海に浮ぶ小島

県内旅行2泊3日.その6.福定の銀杏(2021.12.9) に続きます。

県内旅行2泊3日.その4.古座川町 1枚岩、光泉寺 [旅行]

ホテルでゆっくりしお風呂とお酒、美味しい料理満腹でよく眠り目覚めたらほのかな明かり、窓から一望の紀伊大島や橋杭岩そして雲ひとつない快晴、よく眠った所為か気分爽快、朝食後9時30分出発の予定を30分繰り上げ9時チェックアウト。

今日最初の訪問地は昨日写真を撮った橋杭岩前を通ってこの串本町に建設している国内初の民間ロケット発射場、年内完成予定なので進捗がわからないかと近くに行ってみることにしました。予定地の入口まで約30分海沿いの国道42号線を快適に走り国道から発射場への取付け道路入り口に着いてみると道路工事は既に完成しているが進入禁止で誰もいなく話しも聞けずそれ以上は諦めることとしましたが発射場の現地は海側から大凡の見当がついていたので車で廻ってみることにして狭い道を様子見にいったが何もわからず現地の人も大体あの辺だと教えてくれたが海側からはなんの変化も確認出来ずじまいに終わりました。

↑ ↓ 前日既に立寄り写真も撮った橋杭岩でまたパチリ

↑ こんな大きな岩の頂上付近に樹木が

↑ 国道42号線からロケット発射場への取付道路入口

↑ 海岸側から発射場付近と思われるところまで行ったが海側からは何もわからず

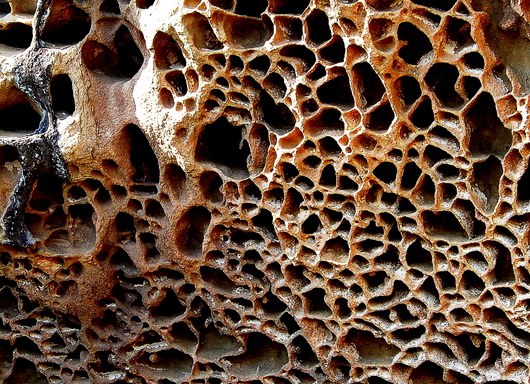

その後は朝来た国道を引っ返し途中から古座川添いに入り国の天然記念物 虫喰岩に向かう。ここは道の駅にもなっており車を停めてゆっくり観察できます。この虫喰岩は長い間風雨に浸食され虫に喰われたように無数の穴が刻まれ頂上付近には祠があります。祈願すると耳の病気が治ると言い伝えられています。

↑ ↓ 小さな山全体が虫喰状の天然記念物虫喰い岩

次の訪問地は古座川に沿って上流に走り、私も始めて見る沈下橋に向かいます。沈下橋は四国の四万十川にあるものがよく耳にしますが自分の住む和歌山県内にあることは知らなかったので是非渡ってみたいとその機会を待っていました。

↑ ↓ 大水の時は水の中に沈んでしまうから沈下橋、欄干がないので橋は流されない

↑ 橋の上流側(左側)には流木等が当たっても傷がつかないよう鉄板を巻いている。

渡ってみると欄干が無いのでちょっと怖い(幅90~100cm)

次はこれも国指定の天然記念物の1枚岩、高さ100m 長さ500m の1枚岩、難しくは「古座川弧状岩脈」の一部でこれも南紀 熊野ジオパークの1つだそうです。ここも道の駅になっており色づき始めた紅葉をみながら軽い昼食(カレーライス)をとり次の光泉寺に向かいました。途中から道が細くなります、走行注意。

今日最初の訪問地は昨日写真を撮った橋杭岩前を通ってこの串本町に建設している国内初の民間ロケット発射場、年内完成予定なので進捗がわからないかと近くに行ってみることにしました。予定地の入口まで約30分海沿いの国道42号線を快適に走り国道から発射場への取付け道路入り口に着いてみると道路工事は既に完成しているが進入禁止で誰もいなく話しも聞けずそれ以上は諦めることとしましたが発射場の現地は海側から大凡の見当がついていたので車で廻ってみることにして狭い道を様子見にいったが何もわからず現地の人も大体あの辺だと教えてくれたが海側からはなんの変化も確認出来ずじまいに終わりました。

↑ ↓ 前日既に立寄り写真も撮った橋杭岩でまたパチリ

↑ こんな大きな岩の頂上付近に樹木が

↑ 国道42号線からロケット発射場への取付道路入口

↑ 海岸側から発射場付近と思われるところまで行ったが海側からは何もわからず

その後は朝来た国道を引っ返し途中から古座川添いに入り国の天然記念物 虫喰岩に向かう。ここは道の駅にもなっており車を停めてゆっくり観察できます。この虫喰岩は長い間風雨に浸食され虫に喰われたように無数の穴が刻まれ頂上付近には祠があります。祈願すると耳の病気が治ると言い伝えられています。

↑ ↓ 小さな山全体が虫喰状の天然記念物虫喰い岩

次の訪問地は古座川に沿って上流に走り、私も始めて見る沈下橋に向かいます。沈下橋は四国の四万十川にあるものがよく耳にしますが自分の住む和歌山県内にあることは知らなかったので是非渡ってみたいとその機会を待っていました。

↑ ↓ 大水の時は水の中に沈んでしまうから沈下橋、欄干がないので橋は流されない

↑ 橋の上流側(左側)には流木等が当たっても傷がつかないよう鉄板を巻いている。

渡ってみると欄干が無いのでちょっと怖い(幅90~100cm)

次はこれも国指定の天然記念物の1枚岩、高さ100m 長さ500m の1枚岩、難しくは「古座川弧状岩脈」の一部でこれも南紀 熊野ジオパークの1つだそうです。ここも道の駅になっており色づき始めた紅葉をみながら軽い昼食(カレーライス)をとり次の光泉寺に向かいました。途中から道が細くなります、走行注意。

↑ 高さ100m 長さ500m 1枚岩

光泉寺と言うより子授け銀杏のお寺と言う方がよく知られています。と言うのは銀杏の太い枝から乳房状のこぶ(気根)が大きく垂れ下がっておりこの気根に触れ祈願すると子供が授かると言うことで広く知られています。銀杏の黄葉は7~10日早かったようです。

(写真 2021.11.16)

↑ 光泉寺(子授け銀杏の寺) 銀杏の樹齢450年 高さ30m 幹周7m

↑ 光泉寺六地蔵

↑ 太い枝から乳房状の太く長いこぶ(気根)

↑ どなたでしょう、まだ子供がほしいの、もう出来ないよ

この後は2日目の宿泊地 白浜温泉に向かって走ります。

(写真 2021.11.16)

↑ 光泉寺(子授け銀杏の寺) 銀杏の樹齢450年 高さ30m 幹周7m

↑ 光泉寺六地蔵

↑ 太い枝から乳房状の太く長いこぶ(気根)

↑ どなたでしょう、まだ子供がほしいの、もう出来ないよ

この後は2日目の宿泊地 白浜温泉に向かって走ります。

県内旅行2泊3日.その5.白浜温泉(2021.12.06)に続きます。

県内旅行2泊3日.その3.本州最南端 潮岬から橋杭岩. ホテルへ [旅行]

白浜アドベンチャーワールドをお昼過ぎに出て次の予定地、潮岬に向かって高速道路を南下、枯木灘海岸と言われる景勝地に添って本州最南端 潮岬に到着、何10年振り2回目かと思う潮岬灯台に登ってみることにしました。駐車場(300円) から徒歩3分。

↑ 左上の岩場の先端が本州最南端の地

この潮岬灯台は1866年江戸幕府がイギリス、アメリカ等4ヵ国と締結した江戸条約で建設が決められた国内重要8灯台の1つで海面上の高さ49.5m 光達距離35km 初点灯1873年の日本初の洋式灯台です。

↑ 左上の岩場の先端が本州最南端の地

この潮岬灯台は1866年江戸幕府がイギリス、アメリカ等4ヵ国と締結した江戸条約で建設が決められた国内重要8灯台の1つで海面上の高さ49.5m 光達距離35km 初点灯1873年の日本初の洋式灯台です。

↑ 潮岬灯台. 灯台内部見学料金300円

続いて潮岬観光タワーに隣接して最近出来た南紀熊野ジオパークセンター、紀伊半島の地形 地質等ジオパークの情報発信や体験などの拠点となる新しい観光施設の1つにもなりました。駐車 見学すべて無料

↑ 南紀熊野ジオパークセンター

続いて本州最南端の町串本町の橋杭岩、串本から大島に向かって約850m 一直線にそそり立つ40余りの岩柱、国道42号線を通る全ての車が立ち止まると言われその奇岩に圧倒されます、国の天然記念物で道の駅にもなっています。

↑ ↓ 国の天然記念物. 橋杭岩.道の駅にもなっています

この後は第1日目に宿泊する高台に立つホテル「ホテル & リゾート和歌山-串本」にチェックイン、部屋からは太平洋、紀伊大島、橋杭岩などが眼下に見えるオーシャンビューの高層階。予約しておいた早い時間の夕食に地元とれとれの伊勢海老のお造りやサービスのワイン、お酒にも料理にも満足して早い時間に就寝しました。

↑ 宿泊した部屋1011号室.窓の向こうに見えるのは紀伊大島

↑ 部屋の窓から見える橋杭岩

↑ ↓ 夕食の料理の一部

↑ ホテルロビーに置かれていた串本町に今年

完成予定の民間ロケット発射場の等身大顔出しパネル。

県内旅行2泊3日.その4.古座川町1枚岩.光泉寺(2021.12.03) に続きます。

県内旅行2泊3日.その2.アドベンチャーワールドでパンダ [旅行]

和歌山県内旅行2泊3日最初の訪問地は白浜町のアドベンチャーワールド、と言えば誰もが気付くパンダです。現在白浜アドベンチャーワールドには7頭がいますが、この1カ所で7頭もいるのはは中国を除き世界中でここだけなんです。

また、昨年生まれた楓浜(フウヒン 2020.11.22生) は先日満1歳の誕生日を迎えたばかりで、母親の良浜(ラウヒン) とともに屋外運動場と言えるブリーディングセンターでお客さんの間近で愛嬌を振りまいています。他のパンダはパンダラブで見られますが何れも目前で自由に時間に制限がなく見られるのがいいですね。

私共はパンダの後はケニア号に乗り キリン、象、熊、ライオン 等々放し飼いしている野生動物の原野を見学、ペンギン、イルカショウ、珍しい野鳥のエリア等も駆け足で回り、最後は休憩を兼ねて大観覧車に乗り早い時間に退園しました。この日のアドベンチャーワールドでの主目的は昨年生まれたパンダの楓浜だったので目的達成で次の移動予定地 本州の最南端に向かって高速道路を南下しました。

[参考] パンダの名前に浜の字が入っているバンダは白浜生まれです。

また、昨年生まれた楓浜(フウヒン 2020.11.22生) は先日満1歳の誕生日を迎えたばかりで、母親の良浜(ラウヒン) とともに屋外運動場と言えるブリーディングセンターでお客さんの間近で愛嬌を振りまいています。他のパンダはパンダラブで見られますが何れも目前で自由に時間に制限がなく見られるのがいいですね。

私共はパンダの後はケニア号に乗り キリン、象、熊、ライオン 等々放し飼いしている野生動物の原野を見学、ペンギン、イルカショウ、珍しい野鳥のエリア等も駆け足で回り、最後は休憩を兼ねて大観覧車に乗り早い時間に退園しました。この日のアドベンチャーワールドでの主目的は昨年生まれたパンダの楓浜だったので目的達成で次の移動予定地 本州の最南端に向かって高速道路を南下しました。

[参考] パンダの名前に浜の字が入っているバンダは白浜生まれです。

↑ アドベンチャーワールド、開園時間前から沢山の行列

↑ ブリーディングセンターでパンダ楓浜、良浜を見学、左のパンダは模型

↑ ↓ 昨年11月22日生まれの楓浜(フウヒン)、大きさでは一見区別がつかない

↑ 子供のパンダ楓浜は茶目っ気たっぷりで人気は一番

↑ 楓浜(フウヒン) ↑ 子供の遊びを見守る母親の良浜(ラウヒン)

↑ 彩浜(サイヒン)

↑ 桜浜(オウヒン)

↑ 野生動物の放し飼いエリアへケニア号に乗って

↑ 猛獣を3m位の前で

↑ ジープで観光している車に餌をねだる熊

↑ イルカ等への餌やり体験

↑ フラミンゴの集団

↑ 入園料

(注) ホテル等に宿泊する場合はホテルで前売り券を購入すると

セニアでは200円の割引があり4,100円でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[頂き物]

私の実家から兄と甥が自宅で栽培したキゥイとミカンを持って来てくれました。兄と甥夫婦が手塩にかけて栽培したキウイは輸入している市販品より一廻りも二廻りも大きく、またみかんは早生みかんで果皮の色が濃く食べるとどちらも大変甘く果物好きの私共には何よりのいただきものです、味わっていただきます 有り難うございます。

↑ 私の実家で栽培したキウイ

↑ 私の実家で栽培した早生ミカン

県内旅行2泊3日 その3 本州最南端 潮岬から橋杭岩.ホテルへ (2021.11.30) に続きます。

県内旅行2泊3日.その1.有田みかん [旅行]

昨年2月 コロナの感染拡大ニュースが飛び込んで以来 高齢である当方にとっては万一の感染が怖く人混みには絶対出ないをモットーに自粛生活を続けてきました。そのコロナもワクチンが功を奏したのか全国的に沈静化に向い県内では感染0の日が多くなり油断は出来ないものの現在のところ先ず先ずの状態で推移しています。

この2年近くの間彼岸に田舎の実家で昼食をいただいた以外外食もしなかったのですが、1度憂さ晴らしをしたいがするなら今しかないと考え、和歌山県のリフレッシュプランを利用して本州最南端の串本や白浜温泉周辺へ2泊3日で県内旅行(ドライブ)をして来ました。

行く先々は全て知り尽くした地域でありゆっくり休養第1を目標に現地に向かいましたが、普段では行かないだろうと思う近場の観光地や名所旧跡も尋ねてみればそれなりに感慨深く新しく開館した資料館などもあり改めて郷土の良さを再確認した次第です。

前置きが長くなりましたが南北に長い和歌山県の西半分を尋ねてきましたのでご存知の場所ばかりと思いますますが何かの参考にしていただければ幸いです。ブログは6回に分けてアップします、なお実際の行程順では一番最後の「有田みかん」は時期を逸しますので冒頭第1回目の記事とします、2回目以降は実際の行程どおりです。

この2年近くの間彼岸に田舎の実家で昼食をいただいた以外外食もしなかったのですが、1度憂さ晴らしをしたいがするなら今しかないと考え、和歌山県のリフレッシュプランを利用して本州最南端の串本や白浜温泉周辺へ2泊3日で県内旅行(ドライブ)をして来ました。

行く先々は全て知り尽くした地域でありゆっくり休養第1を目標に現地に向かいましたが、普段では行かないだろうと思う近場の観光地や名所旧跡も尋ねてみればそれなりに感慨深く新しく開館した資料館などもあり改めて郷土の良さを再確認した次第です。

前置きが長くなりましたが南北に長い和歌山県の西半分を尋ねてきましたのでご存知の場所ばかりと思いますますが何かの参考にしていただければ幸いです。ブログは6回に分けてアップします、なお実際の行程順では一番最後の「有田みかん」は時期を逸しますので冒頭第1回目の記事とします、2回目以降は実際の行程どおりです。

全国1を誇る有田みかんの本場にて

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 有田みかん

↑ 最終日の帰宅時 高速道路を途中下車し自宅用に買ってきたみかん。Sサイズ 10Kg

[参考] 美味しいみかんを買うのに私が気をつけていること。

みかんの果皮の色は黄色でなく紅色の濃いもの。

みかんを収獲した切り口(軸)が細いもの。

果皮が薄いもの。

大きなサイズL.LLなどは値段は安いが避けた方が無難。

専門的には糖度 酸味等いろいろあるが目で見てわかるものはこんなところかな。

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 有田みかん

↑ 最終日の帰宅時 高速道路を途中下車し自宅用に買ってきたみかん。Sサイズ 10Kg

[参考] 美味しいみかんを買うのに私が気をつけていること。

みかんの果皮の色は黄色でなく紅色の濃いもの。

みかんを収獲した切り口(軸)が細いもの。

果皮が薄いもの。

大きなサイズL.LLなどは値段は安いが避けた方が無難。

専門的には糖度 酸味等いろいろあるが目で見てわかるものはこんなところかな。

県内旅行2泊3日 その2 アドベンチャーワールドのパンダ (2021.11.27) に続きます。

結婚記念日に本州最南端串本へ.その6 [旅行]

結婚記念日旅行記事.その6(最終回)は新宮市から北上し和歌山 奈良県境(大半は奈良県)を走って奈良県五條市へ、旅行1日目の海岸沿いと全く反対の山また山の山岳道路、最近改修され良くなったとは言え高速道路がありませんので時間もかかりました。

そんな途中での立寄り地は和歌山県川湯温泉の仙人風呂での カルタ取り。この仙人風呂は川湯温泉の河原の砂利を取り除き巨大な露天風呂(千人風呂とも言われる)をつくり、この日杉板を浮かべて札を取り合う カルタ大会 を行なうもの。露天風呂は横12m 縦28m あり川底から湧き出る温泉を利用して毎年つくられているものです。カルタはハガキ大の板で1,000枚作ったそうです。カルタが読み上げられると20チーム80人の参加者が一斉に飛び込み札を取り合っていました。私がここに着いたのは終わりに近かったが平安衣装の娘さんや見物人で大賑わいでした。この露天風呂は2月末まで毎日6時30分から22時まで無料で利用できます。

そんな途中での立寄り地は和歌山県川湯温泉の仙人風呂での カルタ取り。この仙人風呂は川湯温泉の河原の砂利を取り除き巨大な露天風呂(千人風呂とも言われる)をつくり、この日杉板を浮かべて札を取り合う カルタ大会 を行なうもの。露天風呂は横12m 縦28m あり川底から湧き出る温泉を利用して毎年つくられているものです。カルタはハガキ大の板で1,000枚作ったそうです。カルタが読み上げられると20チーム80人の参加者が一斉に飛び込み札を取り合っていました。私がここに着いたのは終わりに近かったが平安衣装の娘さんや見物人で大賑わいでした。この露天風呂は2月末まで毎日6時30分から22時まで無料で利用できます。

↑ ↓ ↓ ↓ ↓ 露天風呂、仙人風呂(千人風呂)でのカルタ大会.建物は川湯温泉のホテル

↑ カルタの準備中、平安衣装の娘さんも多数

↑ 準備完了、カルタの読み上げを待っている

↑ 一斉に飛び込み取り札に向かう

↑ 時間切れ終了の合図で引き揚げる

この仙人風呂でのカルタ取りはもう少し見ていたかったが帰宅時間の関係で約30分で引き揚げ、次の立寄り地、谷瀬の吊り橋に向かいました。この吊り橋は奈良県十津川村にあり熊野川に架かる長さ 297.7m 川面からの高さ 54m で昭和29年に架けられ歩道吊橋日本1を誇っていたが、以降他府県の吊り橋に日本1を奪われたそうですが現地にはまだ日本1の看板が架かっていました。

私は対岸まで渡って写真を撮ってきましたが女性の方で揺れるのが怖く途中で引き返す人が多いようです。私の家内も高所恐怖症で50m 位で引き返しました。足元に敷かれている板から50m以上もある川底が見えるとともに橋全体が揺れスリルがありますが高所恐怖症の人はちょっと無理なんかな。1度に渡れる人数も20人以下に制限しています。

私は対岸まで渡って写真を撮ってきましたが女性の方で揺れるのが怖く途中で引き返す人が多いようです。私の家内も高所恐怖症で50m 位で引き返しました。足元に敷かれている板から50m以上もある川底が見えるとともに橋全体が揺れスリルがありますが高所恐怖症の人はちょっと無理なんかな。1度に渡れる人数も20人以下に制限しています。

↑ まだ日本1の看板が架かっていました (写っているのは私共ではありません)

↑ ↓ 国道側から対岸に向かって歩く

↑ ↓ 対岸から国道側を見た吊り橋

結婚記念旅行と言っても大半が自分が住まいする和歌山県をマイカーで完全に一周してきたに過ぎません。それでも1泊2日で高速道路は4割、一般道6割り、全走行距離は473km にもなり紀伊半島を一周してきたようなものです。お天気には2日とも先ず先ず恵まれ快適にドライブ出来ました。

以上で全ての旅行記事を終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。

以上で全ての旅行記事を終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。

結婚記念日に本州最南端串本へ.その5 [旅行]

旅行2日目の続きです。この日は橋杭岩、虫喰岩、太地町梶取崎と廻って今度は温泉と鮪(マグロ)の町那智勝浦町です。今回は温泉はパスし勝浦漁港で陸揚げされる生鮮鮪をご紹介します。鮪の陸揚げは静岡の焼津漁港、神奈川の三崎漁港に次いで全国第3位、生鮮鮪では日本1。1本1本丁寧に活締処理されていることで新鮮さを保ったまま港へ運ばれてきます。

競りを待つ人々の前に水揚げされたばかりの新鮮な鮪の巨体が並ぶ様子は、まさに日本1の鮪の町に相応しい迫力があります。土曜日以外の早朝は大量の鮪が競り落とされていく「セリ市」の様子が見られます。この日私がここに着いたのは午前11時頃で競りは終わって大半は運び出された後でしたが、一端を見ることができ写真も撮れましたので想像してみて下さい。

競りを待つ人々の前に水揚げされたばかりの新鮮な鮪の巨体が並ぶ様子は、まさに日本1の鮪の町に相応しい迫力があります。土曜日以外の早朝は大量の鮪が競り落とされていく「セリ市」の様子が見られます。この日私がここに着いたのは午前11時頃で競りは終わって大半は運び出された後でしたが、一端を見ることができ写真も撮れましたので想像してみて下さい。

↑ ↓ ↓ ↓ 漁港に並べられていたマグロ

↑ ↓ 各地へ発送のためトラックに積込んでいるマグロ

↑ 漁港に隣接した勝浦漁港にぎわい市場

次に立ち寄ったのは日本1の那智の滝でご存知のJR那智駅前の緋寒桜、1月19日現在で5~8分咲き、メジロも飛び交っていました。

↑ ↓ ↓ JR那智駅前の寒緋桜

この続きは 2月6日.その6 (最終回) に続きます。

結婚記念日に本州最南端串本へ.その4 [旅行]

今回は全国的にもよく知られている鯨(クジラ)の町、太地町にも立ち寄りました。くじらの博物館でもご存知の方が多いと思いますが漁業 特に捕鯨以外 特産品がなく大半の人が鯨にかかわる仕事についている小さな鯨の町で湾内には何時も鯨やシャチも泳いでおり捕鯨だけでなく鯨の習性分布など幅広い調査研究も続けています。

今回は博物館はパスし昔からの捕鯨の根拠地となった梶取崎を尋ね太地町の人々が鯨を捕獲しながらも如何に鯨に感謝の気持を込めて日々生活しているか、綺麗に手入れされた梶取崎の園地や鯨の供養碑などを見てその一端をこの目で見たように感じました。

この日も海は高波で岩場は荒れていましたが、こんな大海で小舟で協力して鯨を捕獲し町民の生活を守って来た漁師さんの勇気や昨年再開された商業捕鯨などにより町の一層の発展を祈らずにはいられません。

今回は博物館はパスし昔からの捕鯨の根拠地となった梶取崎を尋ね太地町の人々が鯨を捕獲しながらも如何に鯨に感謝の気持を込めて日々生活しているか、綺麗に手入れされた梶取崎の園地や鯨の供養碑などを見てその一端をこの目で見たように感じました。

この日も海は高波で岩場は荒れていましたが、こんな大海で小舟で協力して鯨を捕獲し町民の生活を守って来た漁師さんの勇気や昨年再開された商業捕鯨などにより町の一層の発展を祈らずにはいられません。

↑ 太地町の入り口にある大きな鯨の模型

↑ 遠洋捕鯨していた頃の捕鯨船.第1京丸

↑ くじらの博物館

↑ ↓ ↓ 梶取崎

↑ ↓ この日も高波で荒れていました

↑ 古代捕鯨梶取崎狼煙跡(ここで鯨を探し漁師に狼煙で合図した場所)

↑ くじら供養碑

↑ ドローンを飛ばしている人がありました

結婚記念日に本州最南端串本へ.その3 [旅行]

旅行2日目、橋杭岩に続いて立ち寄ったのは串本町のお隣り古座川町高池の道の駅にもなっている虫喰岩。この虫喰岩 小さな岩山がまるで魔物に喰い荒らされた跡のような形状で、近寄って見ると蜂の巣状になっています。国指定の天然記念物でこの周辺には他にも同様の岩が見られます。

こんな形状になったのは「古座川弧状岩脈の1部で流紋岩質火砕岩からなる岩体が風化形成されたもの」と言われていますが私にはその知識がなくさっぱりわかりません。この虫喰い岩は耳の病気が治るとの言い伝えがあり祠も祀られています。以前はこの岩の8合目くらいの垂直な面に祀られていましたが通常では辿り着くことが出来ず、現在は岩の地際に移動させてお世話をしているようです。

こんな形状になったのは「古座川弧状岩脈の1部で流紋岩質火砕岩からなる岩体が風化形成されたもの」と言われていますが私にはその知識がなくさっぱりわかりません。この虫喰い岩は耳の病気が治るとの言い伝えがあり祠も祀られています。以前はこの岩の8合目くらいの垂直な面に祀られていましたが通常では辿り着くことが出来ず、現在は岩の地際に移動させてお世話をしているようです。

↑ 道路標識

↑ ↓ 虫喰い岩(人の顔のようにも見えませんか)

↑ 岩の地際に降ろされ祀られている祠

↑ 他の場所でも同じような岩が見られます(国道42号線沿い)

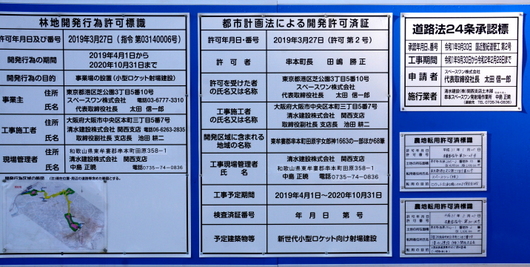

続いて是非見ておきたいと思って探したのは紀伊半島の南端に近い串本町の山の中に建設計画が決まり取り付け道路の工事が始まっているロケット発射場の場所、今までの報道などから概ね見当はついていたので気をつけて走っていると簡単に見つかりました。場所は串本町田原、現在国道42号線から発射場に至る取付け道路の工事が始っていました。この日は日曜日で工事はお休みでしたが思った以上に進んでいる様子でした。

この発射場の完成予定は2021年夏とのことで日本初の民間ロケット発射場となります。完成すると本州の大都市からも距離的に近く見学に行く人も便利になり大勢の人が訪れるのではないかと思うとともに、私自身も生きている間にロケットの発射を自分の目で見られるのではないかと楽しみにしています。

この発射場の完成予定は2021年夏とのことで日本初の民間ロケット発射場となります。完成すると本州の大都市からも距離的に近く見学に行く人も便利になり大勢の人が訪れるのではないかと思うとともに、私自身も生きている間にロケットの発射を自分の目で見られるのではないかと楽しみにしています。

↑ ↓ ロケット発射場への取付道路工事現場、国道42号線沿い

↑ 工事現場に表示されていた許可済証など

続いて国道42号線を新宮市方面に向かって走りますが、ちょっと珍しい川がありますのでここも立ち寄りました。皆さん1級河川(国が管理)と2級河川(都道府県が管理)の違いはお解りのことと思いますが それ以外にも準用河川、普通河川と言うのもあります。それらの区分は何れも生活や経済の重要度が基準になっていて1級河川に近づくほど重要度が高くなっています。

ここでご紹介する珍しい川とは 川の総延長が13.5m しかない2級河川ぶつぶつ川なんです。同じ2級河川でも和歌山県には日本一長い日高川114.745Km もありますので、どうしてこのようになったのか1度確かめてみたい気がしないでもありません。和歌山県にはこのように日本で1番長い2級河川と1番短い2級河川がありますが知らない人も多いようです。

↑ 現地に表示されている説明書

↑ この溝のように見える右端の湧水地点から左の端まで13.5mが2級河川ぶつぶつ川

↑ 水源地点、ぶつぶつと湧き出ています

ここでご紹介する珍しい川とは 川の総延長が13.5m しかない2級河川ぶつぶつ川なんです。同じ2級河川でも和歌山県には日本一長い日高川114.745Km もありますので、どうしてこのようになったのか1度確かめてみたい気がしないでもありません。和歌山県にはこのように日本で1番長い2級河川と1番短い2級河川がありますが知らない人も多いようです。

↑ 現地に表示されている説明書

↑ この溝のように見える右端の湧水地点から左の端まで13.5mが2級河川ぶつぶつ川

↑ 水源地点、ぶつぶつと湧き出ています

この続きは1月31日.その4に続きます。